2 Аутэкология-экология особи

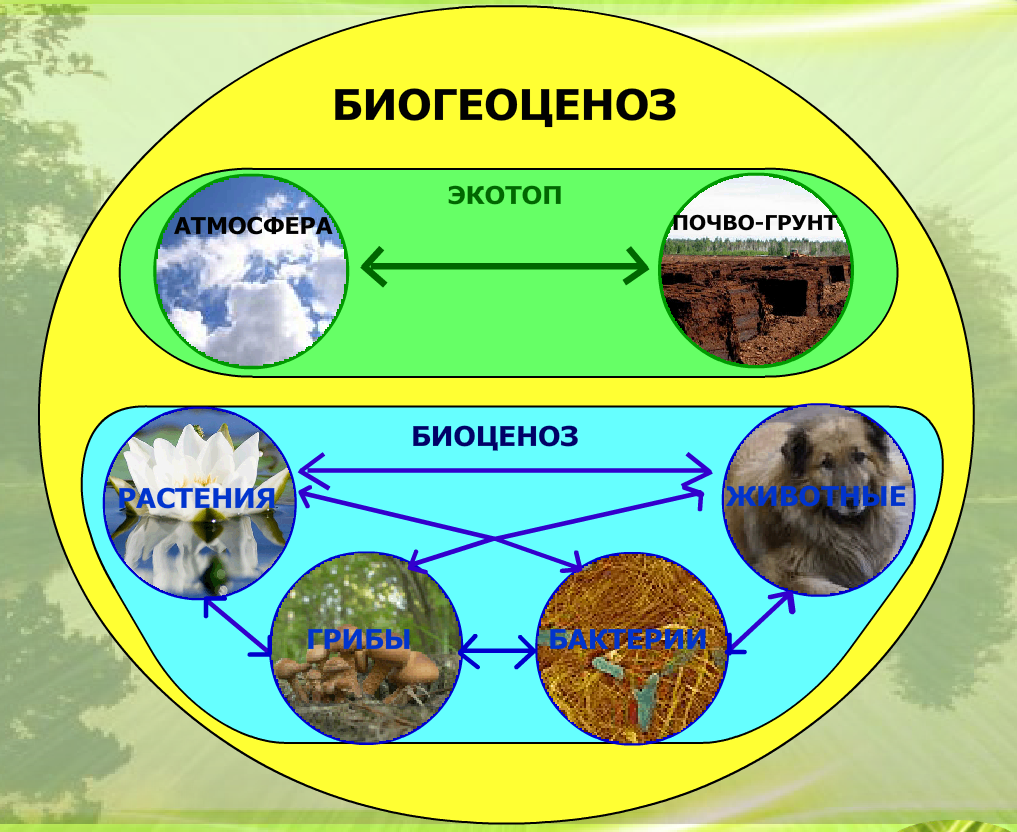

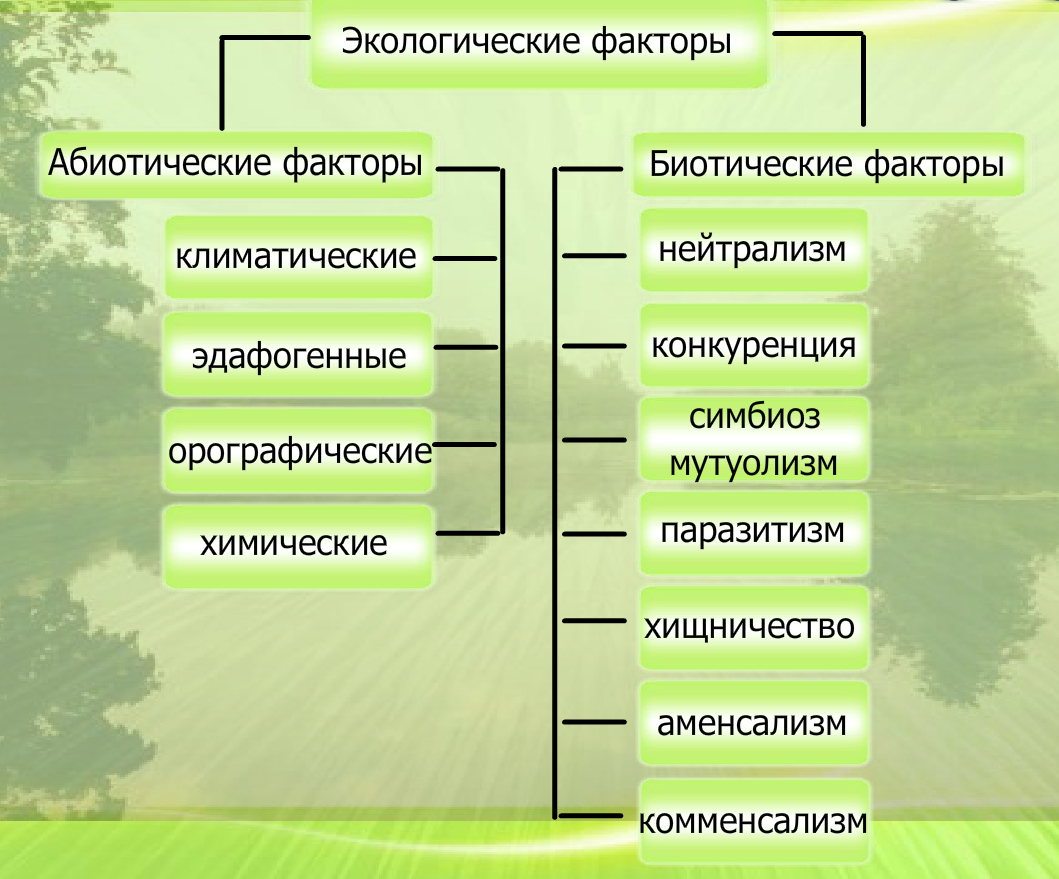

Экологические факторы:

- Абиотические факторы — компоненты и явления неживой, неорганической природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы.

- Биотические факторы — совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других (внутривидовые и межвидовые взаимодействия), а также на неживую среду обитания.

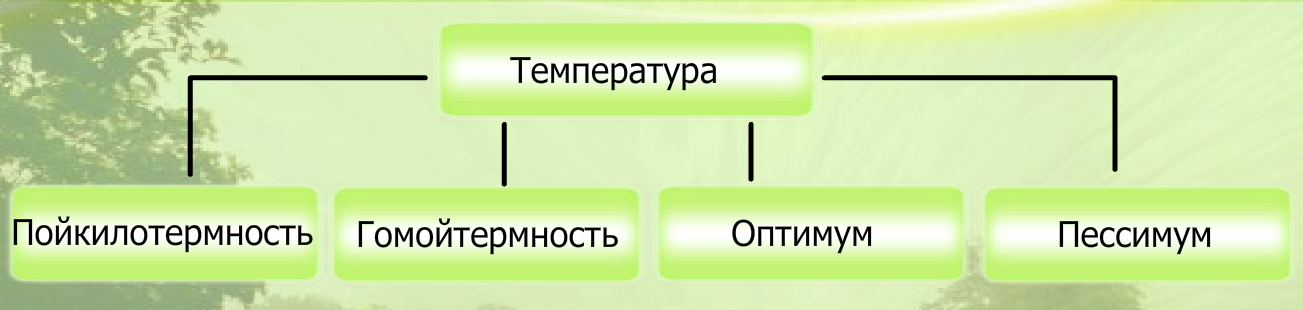

К пойкилотермным (эктотермным, устаревшее – холоднокровным) относятся все беспозвоночные, рыбы, рептилии и амфибии. Они лишены способности поддерживать постоянную температуру тела. Для пойкилотермных организмов типична низкая интенсивность обмена веществ и почти полное отсутствие механизмов теплорегуляции. В тропических странах они встречаются чаще, чем в других. Терморегуляция осуществляется за счет особой структуры и цвета покровов, специфики поведения – отыскивают наиболее подходящие местообитания (змеи выползают на скальные выходы, ящерицы – на стволы деревьев с солнечной стороны, лягушки – на теплые камни, листья), усилением мускульной работы (в полете – на 15-20°С температуры выше окружающей среды; у шмелей на Кавказе в горах – до 38-40°С при 4-8°С воздуха); за счет общественной жизни (муравейники, термитники, ульи); разным содержанием влаги в теле и разной интенсивностью испарения влаги с поверхности тела (эти наиболее безразличны к любым изменениям температуры воздуха); и др. Устойчивость к низким температурам обеспечивается накоплением жиров, гликогена, некоторых солей. Неблагоприятные условия пойкилотермные животные переживают в неактивном состоянии – анабиозе.

Гомойтермные (эндотермные, теплокровные) – животные с высоким уровнем обменных процессов – птицы и млекопитающие, обеспечивающими поддержание постоянной температуры тела даже при значительных колебаниях температуры внешней среды. Тепло выделяется при биохимических реакциях внутри организма. Чем ниже температура среды, тем больше потери тепла и тем интенсивнее идут обменные процессы, повышается продуцирование тепла, идущего на поддержание постоянной температуры тела. Аналогичная закономерность и при повышении температуры. Но эта закономерность прослеживается лишь до определенного предела. Ресурсы организма не беспредельны. При длительном перегреве или переохлаждении он погибает.

У гомойтермных животных различают химическую и физическую терморегуляции. Химическая проявляется в продуцировании тепла, физическая – в его распределении по телу и отдаче. У животных перед наступлением холодов возрастает в тканях печени содержание гликогена, в почках – аскорбиновой кислоты. Наблюдается накопление жиров под кожей и вблизи жизненно важных органов – сердца, спинного мозга.

Жиры откладываются в особой бурой жировой ткани, и при клеточном дыхании вся энергия идет не на синтез АТФ, а рассеивается по телу в виде тепла.

На основе физиологических процессов осуществляется терморегуляция в пределах тела: в конечностях вены и артерии подходят близко друг к другу («чудесная сеть») и артерии отдают тепло венам, возвращая его телу. В результате конечности остаются более холодными по сравнению с телом. В жару поддерживать температуру тела на постоянном уровне позволяет потоотделение, учащенное дыхание (собаки, птицы).

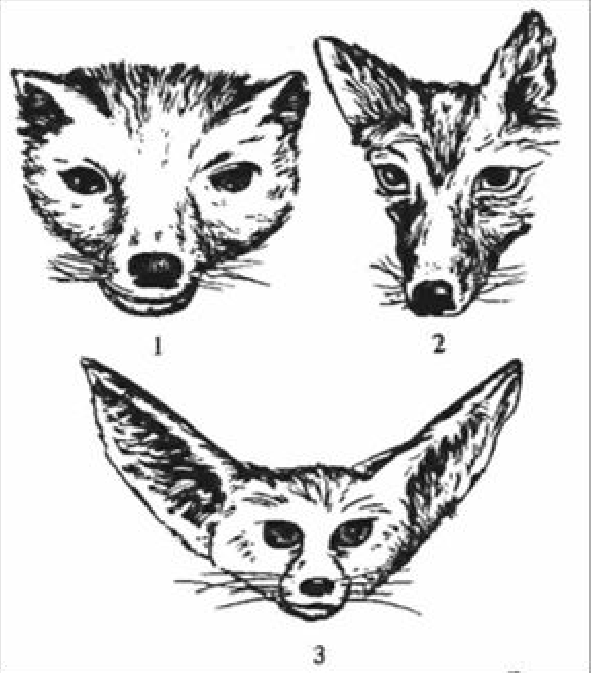

У экологически близких млекопитающих в холодных климатических зонах, согласно правилу Бергмана, закономерно увеличиваются размеры тела и вес внутренних органов, имеющих отношение к регулированию процессов обмена (сердце, почки, печень). Согласно правилу Аллена, в холодных зонах относительно размера тела сокращаются площади поверхностей выступающих органов (уши, носы, хвосты) по сравнению с млекопитающими более теплых зон. Правило Аллена наглядно демонстрируют размеры ушей у песца (Арктика), европейской лисы и африканской лисы-фенека.

Cоотношение размеров головы и ушей у песца (1), лисы (2) и лисы-фенека (3)

Снижению теплопотерь способствуют опушение (как и у растений), оперение, шерстный покров, жировые отложения, темный окрас покрова (правило Глогера).

Промежуточное положение между пойкилотермными и гомойтермными организмами занимают гетеротермные (суслики, ежи, летучие мыши, медведи). В активном состоянии у этих животных поддерживается постоянная относительно высокая температура тела. В зимнее время они впадают в спячку или глубокий сон, и температура тела у них в это время мало отличается от внешней. Уровень обмена веществ снижается (Когда спишь – есть не хочется!).

Температура и влажность являются ведущими климатическими факторами и тесно взаимосвязаны между собой. При неизменном количестве воды в воздухе относительная влажность увеличивается, когда температура падает. Если воздух охлаждается до температуры ниже точки водонасыщения (100%), происходит конденсация и выпадают осадки

Для большинства видов температурный оптимум находится в пределах 20-25°С, несколько сдвигаясь в ту или другую стороны: в сухих тропиках он выше – 25-28°С, в умеренных и холодных зонах ниже – 10-20°С. В ходе эволюции, приспосабливаясь не только к периодическим изменениям температуры, но и к разным по теплообеспеченности районам, растения и животные выработали в себе различную потребность к теплу в разные периоды жизни. У каждого вида свой оптимальный диапазон температур, причем и для разных процессов (роста, цветения, плодоношения и др.) имеются тоже «свои» значения оптимумов.

Известно, что физиологические процессы в тканях растений начинаются при температуре +5°С и активизируются при +10°С и выше. В приморских лесах развитие весенних видов особенно четко связаны со среднесуточными температурами от -5°С до +5°С. За день-два до перехода температур через -5°С под лесной подстилкой начинается развитие весенника звездчатого и адониса амурского, а во время перехода через 0°С - появляются первые цветущие особи. И уже при среднесуточной температуре +5°С цветут оба вида. Из-за недостатка тепла ни адонис, ни весенник не образуют сплошного покрова, растут одиночно, реже - по нескольку особей вместе. Чуть-чуть позже них - с разницей в 1-3 дня, трогаются в рост и зацветают ветреницы.

Температуры, «лежащие» между летальными и оптимальными относятся к пессимальным. В зоне пессимумов все жизненные процессы идут очень слабо и очень медленно.

Температуры, при которых происходят активные физиологические процессы, называются эффективными, значения их не выходят за пределы летальных температур. Суммы эффективных температур (ЭТ), или сумма тепла, величина постоянная для каждого вида. Ее рассчитывают по формуле:

ЭТ = (t – t1) × n,

Где t – температура окружающей среды (фактическая), t1 – температура нижнего порога развития, часто 10°С, n – продолжительность развития в днях (часах).

Выявлено, что каждая фаза развития растений и эктотермных животных наступает при определенном значении этого показателя, при условии, что и другие факторы в оптимуме. Так, цветение мать-и-мачехи наступает при сумме температур 77°С, земляники – при 500°С. Сумма эффективных температур (ЭТ) для всего жизненного цикла позволяет выявить потенциальный географический ареал любого вида, а также сделать ретроспективный анализ распространения видов в прошлом. Например, северный предел древесной растительности, в частности лиственницы Каяндера, совпадает с июльской изотермой +12°С и суммой ЭТ выше 10°С – 600°. Для ранних с/х культур сумма ЭТ составляет 750°, этого вполне достаточно для выращивания ранних сортов картофеля даже в Магаданской области. А для кедра корейского сумма ЭТ составляет 2200°, пихты цельнолистной – около 2600°, поэтому и растут оба вида в Приморье, и пихта (Abies holophylla) – только на юге края.

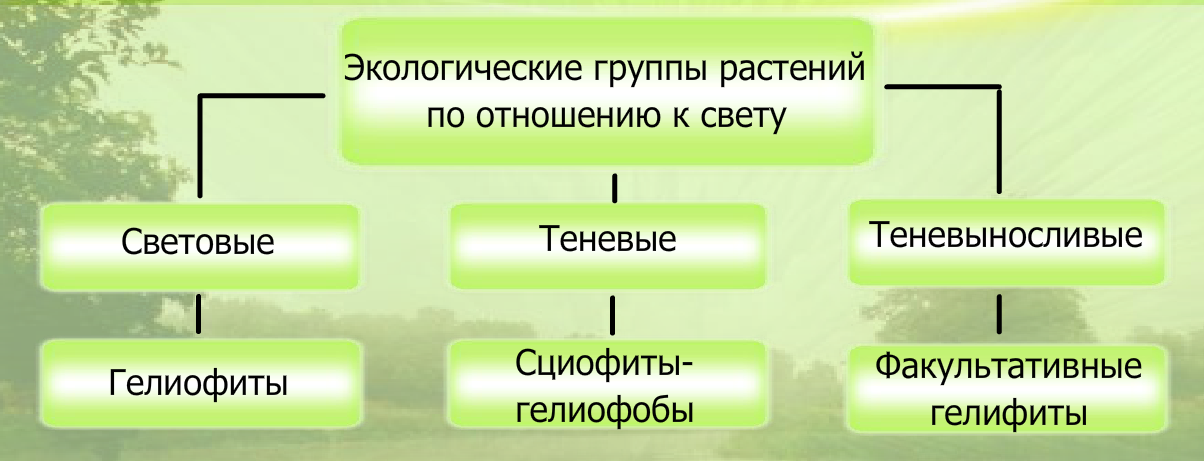

Гелиофиты – виды открытых мест (дуб монгольский, сосна могильная, береза белая, кустистые лишайники, овсяница овечья, клевер ползучий, подсолнечник и др.), в сухих местах обычно образуют разреженный и невысокий покров. При интенсивности до 13,5%, свет оказывает стимулирующее действие на рост растений, при большей – действует угнетающе. У гелиофитов высоки траты на дыхание. Характерные признаки: листья плотные, кожистые, иногда блестящие с толстой кутикулой, хвоя утолщенная, укороченные побеги, опушение, на листьях и побегов сизый восковой налет – все это защищает лист от перегрева и интенсивному испарения. Клетки эпидермиса мелкие, паренхима образована 2 и более слоями. Соотношение хлорофилла А:В составляет 5:1. Обычны темно-зеленый цвет листьев, для трав – розеточные формы.

Особая группа гелиофитов – С-4-растения и САМ-растения (пустыни, саванны). У большинства растений в результате превращений углекислоты в процессе фотосинтеза образуются две молекулы 3-фосфо-глицериновой кислоты с 3 атомами углерода каждая.

В дальнейшем через ряд промежуточных реакций в мезофилле листа образуется 3-фосфо-глицерионвый альдегид, который используется как основа для синтеза углеводов. Такой путь фотосинтеза называется С3-путь (цикл Кальвина). С4-путь определяется анатомией листа. В мезофилле листьев С4-растений имеются обкладочные клетки пучков, в которых содержится много крахмала и их хлоропласты отличаются особым строением. При фиксации СО2 в листьях образуется щавелевоуксусная кислота, которая может перейти в аспарагиновую или в яблочную кислоты, накапливаемые в обкладочных клетках пучков. Они имеют по 4 атома углерода и называются четырех-углеродными карбоновыми, или С-4-дикарбоновыми кислотами. В дальнейшем эти кислоты перерабатываются в мезофилле листа с образованием углекислоты и других веществ, вновь вовлекаемых в процесс фотосинтеза. У растений с С4-путем СО2 не выделяется наружу при фотодыхании, а вновь включается в процесс, т.е. происходит полная утилизация углекислого газа.

В результате световое насыщение фотосинтеза не достигается даже при самой сильной освещенности. С-4-растения могут расти даже при закрытых устьицах и очень высокой температуре (кукуруза, сорго, сахарный тростник). Обнаружено 500 видов покрытосемянных с С4-путем, который рассматривается как своеобразная адаптация к сухому режиму с высокими температурами и инсоляцией и считается самым эффективным в создании органического вещества. Это вещество больше идет на новообразование корней, чем побегов.

САМ-растения (от Crassulaceae Acid Metabolism – «кислотный метаболизм толстянковых») – процесс поглощения углекислоты отделен от фотосинтеза. Ночью устьица листьев открыты и впускают СО2, а днем закрываются. Ночью СО2 накапливается в органических кислотах, а днем включается в последовательность реакций фотосинтеза при закрытых устьицах.

Сциофиты (теневые) – не выносят сильного освещения, растут под пологом леса при сильном затенении (лесное разнотравье, папоротники, мхи, плауны, кислица, хвощи, подрост хвойных), при выставлении на простор жизненность их резко ухудшается. Представлены в основном лесными травами. Характерные признаки: нежные тонкие листья с тонкой кутикулой, обычно матовые, неопушенные, более светлого цвета, чем у растений открытых мест, побеги вытянутые. Клетки мезофилла крупные, паренхима однослойная, стенки эпидермиса тонкие, устьиц на единицу площади меньше. Соотношение хлорофилла А:В меньше, чем у светолюбов – 3:2.

Факультативные гелиофиты (теневыносливые) занимают промежуточное положение между двумя группами. Легко переносят небольшое затенение. Эффективно используют боковое освещение (рассеянное), для листьев характерно мозаичное расположение. Это большинство лесных растений (клены, липы, лианы, многие травы, кустарнички).

Индекс листовой поверхности (ИЛП) – отношение площади листовой поверхности к площади соответствующего участка поверхности. Оптимальное значение ИЛП то, при котором достигается наибольшая скорость фиксации солнечной энергии в пересчете на ед. площади. Оно непостоянно, т.к. в разное время суток, сезона высота Солнца над горизонтом, интенсивность излучения, расположение листьев в кроне меняются. Если ИЛП слишком высок – самые затененные листья и растения могут понизить ассимиляционный потенциал популяции. От удаления нижних листьев в переуплотненных посадках темпы нарастания органического вещества нарастают.

Движения растений связаны с реакцией на свет: фототропизм, фотонастии. Экологическое значение – ассимилирующие органы стараются занять положение, при котором растение будет получать оптимальное количество света. У гелиофитов листья «отворачиваются» от избыточного света, а у теневыносливых видов, наоборот, «поворачиваются» к нему.

Фототропизм вызывается оттоком ростовых гормонов – ауксинов, в затененную сторону. Изменение роста с разных сторон верхушечного побега приводит к искривлению стебля. В лесу ветви растут в направлении открытого неба. Фотонастии – рост определенных клеток в листьях или стеблях под влиянием света. При сильной освещенности сильнее растут клетки верхней поверхности – эпинастия, и боковые побеги (шалфей, хризантема, фасоль) или листья в розетках (подорожник, земляника, лапчатка) принимают горизонтальное положение, в темноте вытягиваются клетки нижней поверхности – гипонастия, и побег принимает вертикальное положение. Никтинастия – изменения положения органов в течение суток с изменением интенсивности света и тургора, листья «складываются» вертикально (комнатный цветок маранта).

Свет для животных, в т.ч. и для человека, имеет в первую очередь информационное значение. Он необходим им для ориентации в пространстве. Уже у простейших организмов имеются в клетках чувствительные к свету органеллы. Пчелы своим танцем показывают собратьям путь полета к источнику пищи. Установлено, что фигуры танца (восьмерки) совпадают с определенным направлением по отношению к Солнцу. Доказана врожденная навигационная ориентация птиц, выработанная в процессе естественного отбора в течение длительной эволюции. При весенне-осенних перелетах птицы ориентируются по звездам и Солнцу. В водной среде широко распространена биолюминесценция – способность особей (рыбы, головоногие моллюски) светиться для привлечения добычи, особей противоположного пола, отпугивания врагов и т.д. Фототаксис – у животных и одноклеточных организмов – перемещение в сторону наибольшей (положительный) или наименьшей (отрицательный) освещенности для достижения наиболее подходящего местообитания (бабочки – красные и желтые цветки, ночные бабочки летят на свет в поисках партнера, гремучие змеи чувствуют ИК). Фототаксис у растений заключается лишь в перемещении хлоропластов в цитоплазме под влиянием света

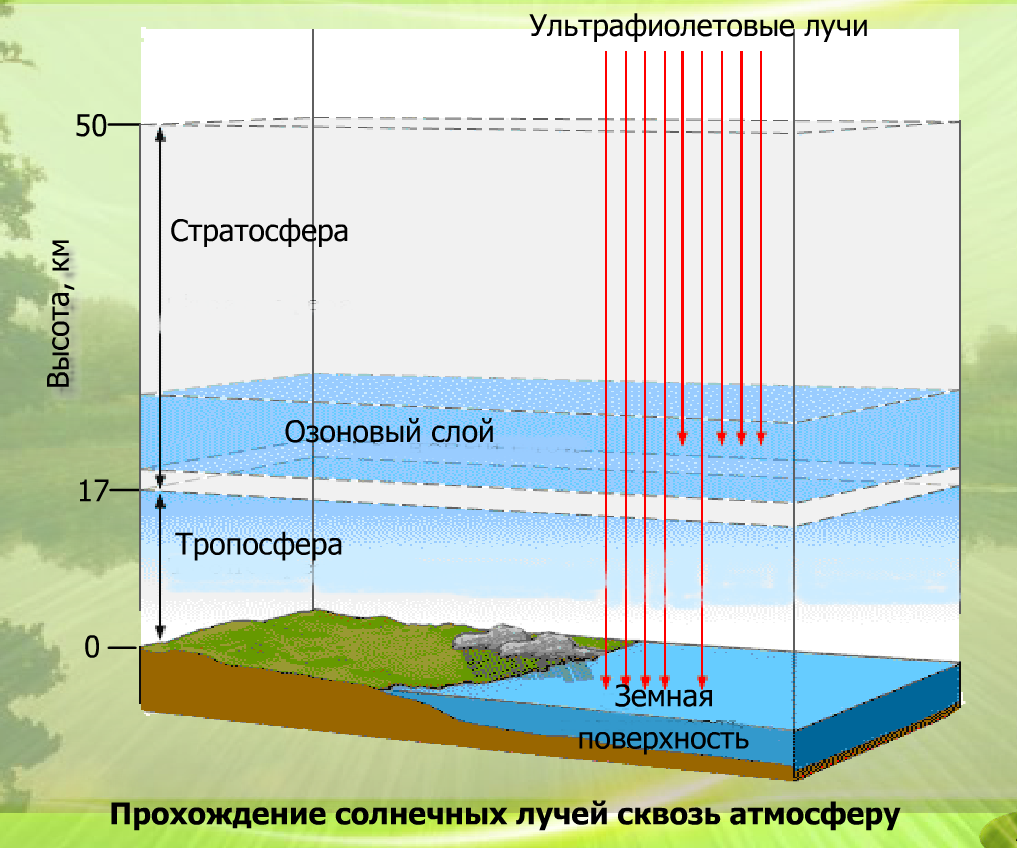

Ультрафиолетовые лучи с длиной волны менее 290 нм губительны для всего живого. Жизнь на Земле возможна только потому, что это излучение задерживается озоновым слоем атмосферы, и до поверхности доходит только длинноволновая часть УФ-излучения (300–400 нм). Но даже она обладает высокой активностью и может вызывать повреждение кожного покрова. Каждый организм может существовать только в определённом диапазоне температур. При понижении температуры до 0 °C происходит замерзание воды, и клетка погибает. При высоких температурах белки денатурируют, теряя свои функции, и жизнь также становится невозможной.

У организмов с непостоянной температурой тела повышение температуры окружающей среды вызывает ускорение метаболических реакций. Млекопитающие и птицы развили способность к терморегуляции – поддержанию постоянной температуры тела. Наземные организмы выработали различные адаптационные механизмы, позволяющие уменьшить неблагоприятное воздействие температурных колебаний. В воде изменения температуры относительно невелики, и проблема приспособления организмов к колебаниям так остро не стоит.

Вода, как необходимое условие жизни, также является ограничивающим фактором в экосистемах. Водный баланс определяется выпадением осадков, дренажем и испарением воды; его смещение приводит к засухе либо, наоборот, к переувлажнению.

Растения и животные, обитающие в засушливых местностях, приспособились к неблагоприятным условиям: они уменьшают потери воды (например, сбрасывают листья, снижают потоотделение или транспирацию , уменьшают площадь поверхности тела), увеличивают её потребление (длинные, глубоко проникающие корни), переживают неблагоприятный период в виде луковиц и клубней или в летней спячке. Ветер увеличивает скорость испарения воды. Он влияет на рост растений на открытых участках, переносит семена и споры неподвижных растений и животных. Перемещения воздушных масс вызывают перераспределение осадков на поверхности Земли. В некоторых местах (например, под корой гниющего дерева) климатические условия могут отличаться от климата окружающей среды. В этом случае говорят о микроклимате. Микроклимат играет важную роль при распространении организмов, способных обитать в ограниченном диапазоне условий.

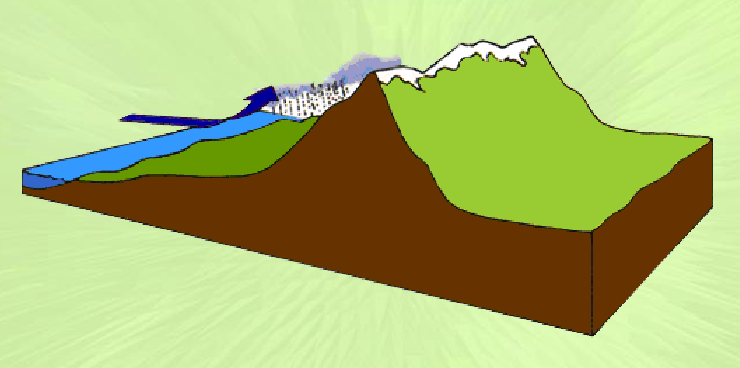

Исключительно важную роль играет и рельеф местности. Во-первых, топография сильно сказывается на климатических; горы могут являться климатическим барьером. Во-вторых, при изменении высоты местности над уровнем моря меняются температура, влажность, атмосферное давление. Крутизна склона и его ориентация по частям света (экспозиция) также оказывают большое влияние на экосистему.

Горы могут являться барьером на пути дождевых туч.

Исключительно важную роль играет и рельеф местности. Во-первых, топография сильно сказывается на климатических; горы могут являться климатическим барьером. Во-вторых, при изменении высоты местности над уровнем моря меняются температура, влажность, атмосферное давление. Крутизна склона и его ориентация по частям света (экспозиция) также оказывают большое влияние на экосистему.

Абиотический компонент – это динамическая система. Циклические процессы перемещения и превращения веществ называются круговоротами веществ. Важнейшими из них являются круговорот воды (гидрологический цикл), кислорода, углерода, азота, фосфора, кальция и других элементов.

Вода испаряется с поверхности океанов и морей, переносится ветром в виде туч и осадками выпадает на сушу. Часть воды испаряется с суши обратно в атмосферу, другая часть через грунтовые воды даёт начало рекам, третья часть поглощается организмами. По пути сквозь горные породы вода вымывает минеральные вещества; в конце концов они попадают в океан, изменяя с течением времени его состав. На круговорот воды в природе тратится огромная энергия: 10,5 • 10 32 Дж в год (10 % всей получаемой Землёй от Солнца энергии).

Углерод поглощается из атмосферы растениями, растения поедаются животными. Скорость усваивания углерода растениями составляет 1,5 • 10 11 т в год (для сравнения общая масса углерода в растениях составляет около 5 • 10 11 т, в животных – 5 • 10 9 т, в атмосфере – 6,4 • 10 11 т). В результате дыхания часть углерода возвращается обратно в атмосферу. Из остаков мёртвых организмов углерод попадает в почву и накапливается там, образуя гумус , торф, каменный уголь, нефть, природный газ. В активном круговороте углерода участвует лишь небольшое количество этого элемента; огромные запасы углерода законсервированы в известняках и других породах. Использование удобрений для нужд сельского хозяйства усилило эвтрофикацию – обогащение водоёмов биогенными веществами. В результате в них быстро размножаются одноклеточные продуценты, которые вскоре гибнут в результате несбалансированности пищевых цепей. Это приводит к истощению ресурсов кислорода и последующей гибели живых организмов.

1.Атмосфера и ее загрязнение

2.Недра Земли и запасы полезных ископаемых в разных странах

3.Планирование и управление в области природопользования и законы об охране природы

4.Экономические стимулы охраны природы и рационального природопользования.

5.Урбанизация и ее влияние на природные ресурсы.

6.Научно-технический прогресс и загрязнение окружающей среды.

Влажность:

- Стеногигробионты - она должна быть либо высокой, либо низкой, либо промежуточной между первыми двумя

- Эвригигробионты - живут в широком диапазоне содержания влаги

По способу регулирования водного режима своего тела растения делятся

Гомойгидрические. У вторых (большинство покрытосеменных растений) содержание воды более-менее постоянно при любой погоде – они регулируют испарение путем закрывания устьиц и складывания листьев, в оболочках клеток у них содержатся водонепроницаемые вещества (кутин, суберин).

Пойкилогидрические. У первых содержание воды в тканях непостоянно и зависит от влагообеспеченности биотопа (наземные водоросли, лишайники (!), мхи, тропические папоротники, из высших растений – пустынная осока

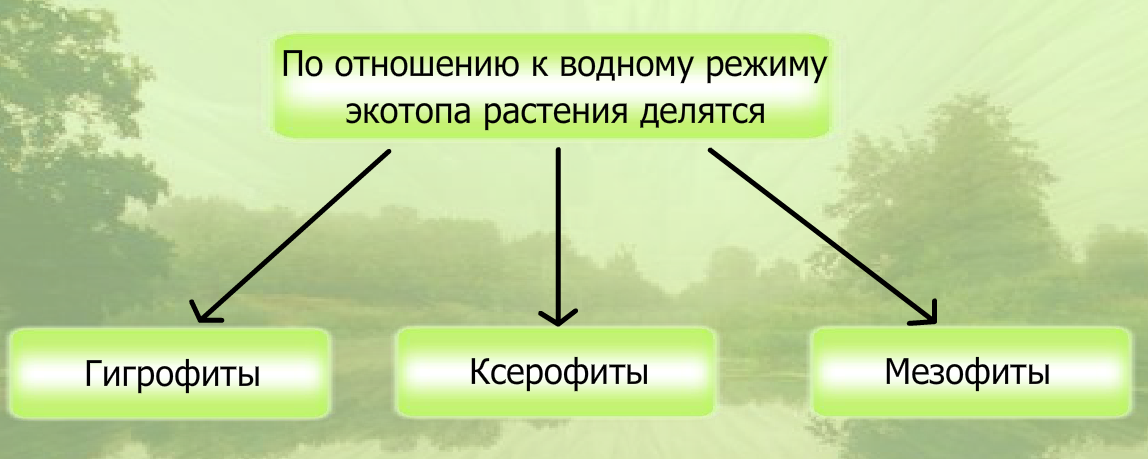

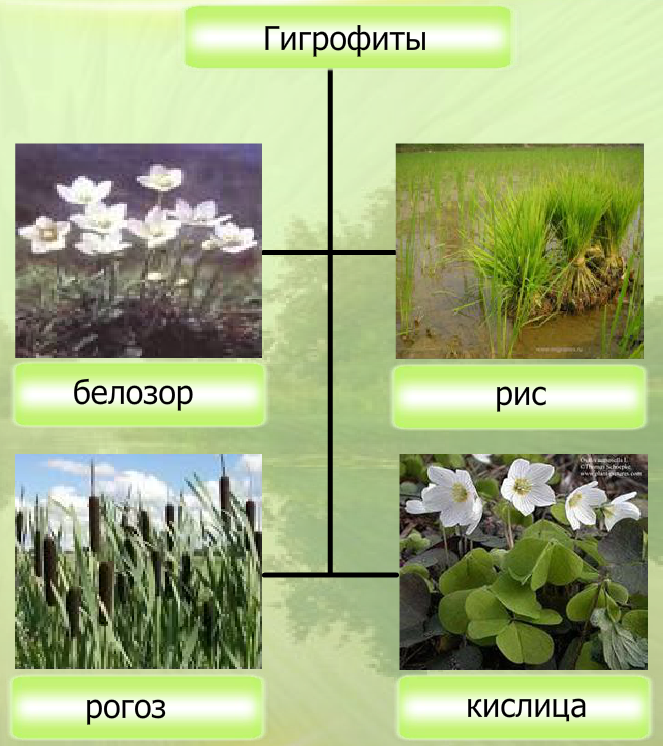

Гигрофиты (калужницы, болотные осоки, злаки, папоротник оноклея чувствительная, белозор, росянка, недотрога обыкновенная, все бальзамины, аир, белокрыльник, рдесты, рогоз, сфагны, рис, кислица) обитают в очень влажных местах и обладают низкой засухоустойчивостью. У них всегда открыты устьица и процесс транспирации регулируется слабо. Устьца располагаются с обеих сторон, немногочисленны. Листья крупные тонкие. Потеря 15-20% запаса воды для них невосполнима. Они растут или в глубокой тени по пологом влажного леса (теневые гигрофиты) или на открытом месте на переувлажненных или покрытых водой почвах (световые гигрофиты). Для них характерны толстые слаборазветвленные корни с минимальным количеством сосущих корней. В органах обилие воздушных полостей (аэренхима) для аэрации тканей.

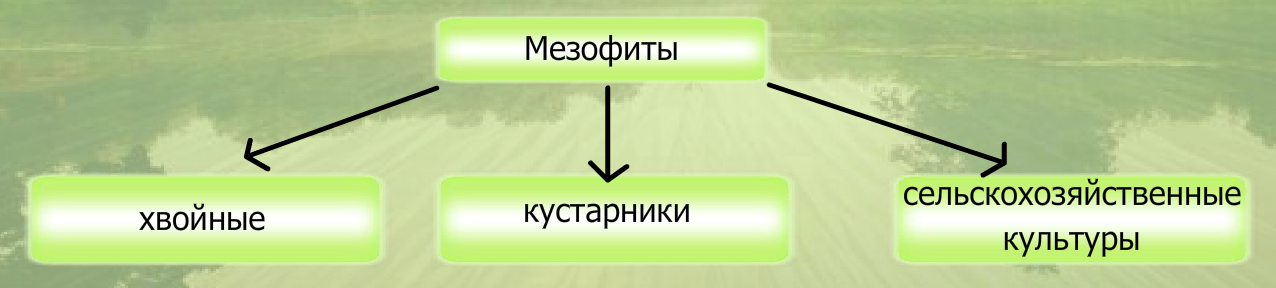

Мезофиты – способны непродолжительно переносить незначительные почвенную и атмосферную засухи. К ним относятся луговые и многие лесные травы (неморальные), лиственные и хвойные деревья лесов умеренной полосы, многие кустарники, большинство сельскохозяйственных культур. Устьица расположены на нижней стороне листьев. Листья большие с умеренно развитыми тканями. Благодаря регулированию устьичной транспирации, характеризуются большой пластичностью по отношению к условиям увлажнения. Могут расти вместе с гигрофитами и с ксерофитами, приобретая черты близкие той или другой группе. Для них типичны хорошо развитые корневые системы смешанного типа, с густой сетью сосущих корней.

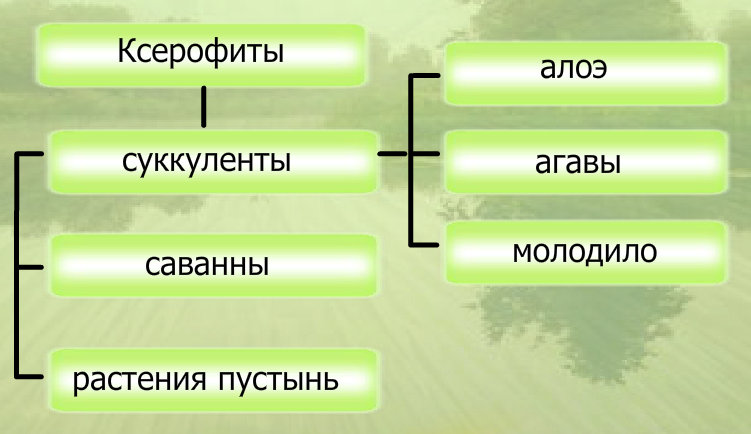

Ксерофиты – растения сухого и жаркого климата и местообитаний – пустынь, степей, саванн, в лесной зоне – растения сухих сосняков и широколиственных лесов на крутых южных склонах. Они не выносят переувлажнения, но хорошо приспособились к длительным засухам. Для них характерны два способа преодоления засухи: активное регулирование водного баланса и способность выносить сильное иссушение тканей.

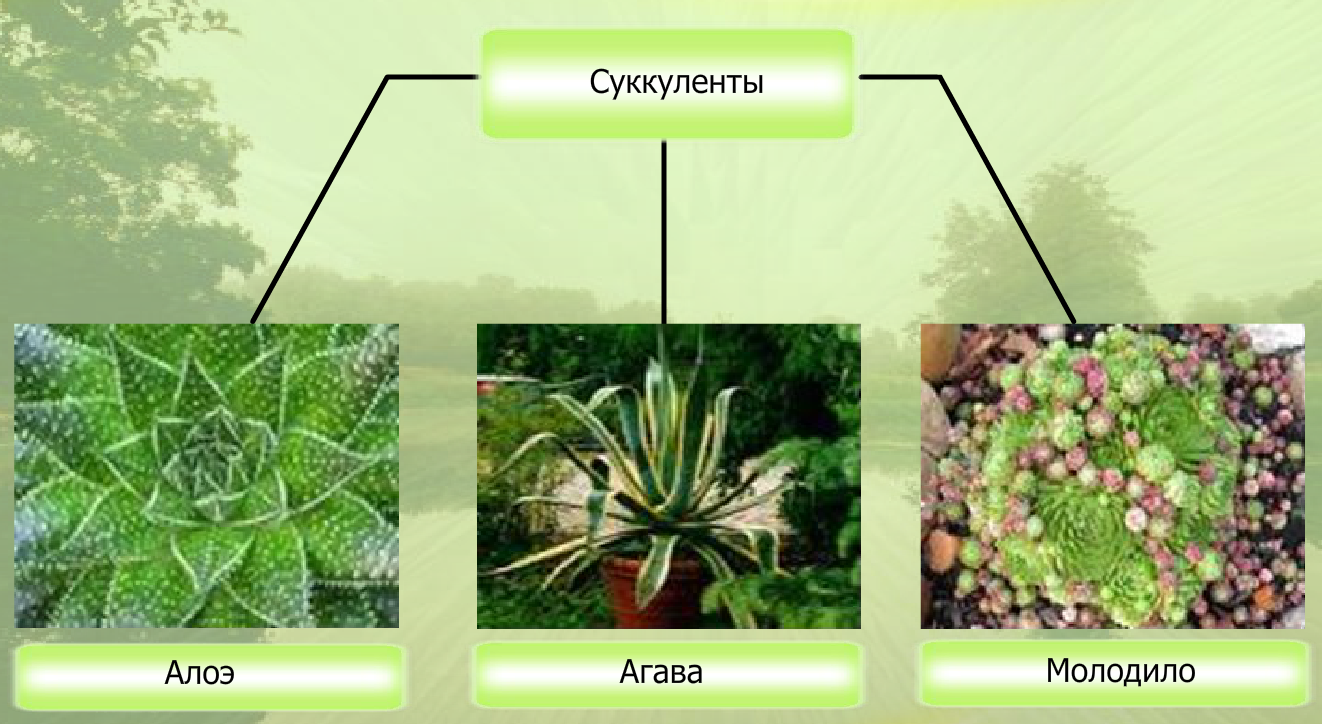

Суккуленты (от лат. «суккулентус» - сочный, жирный), растут в жарком сухом климате там, где проходят кратковременные, но сильные обильные ливни. Во время дождей накапливают в листьях или стеблях (молочаи, кактус опунция) большие запасы воды, а потом медленно ее расходуют. Устьиц мало, они мелкие, в углублениях, и открываются только ночью.

Кислотность среды имеет важное значение для множества химических процессов, и возможность протекания или результат той или иной реакции часто зависит от pH среды. Для поддержания определённого значения pH в реакционной системе при проведении лабораторных исследований или на производстве применяют буферные растворы, которые позволяют сохранять практически постоянное значение pH при разбавлении или при добавлении в раствор небольших количеств кислоты или щёлочи.

Солевой состав воды. В зависимости от содержания ионов природные воды делятся на пресные, минерализация которых не превышает 1 г/дм3, минерализованные - от 1 до 50 г/дм3 и рассолы - свыше 50 г/дм3. Гигиенический норматив минерализации питьевой воды по сухому остатку составляет 1000 мг/дм3.

Газовый состав воздуха. В газовый состав атмосферы входят, главным образом, азот (≈78%) и кислород (≈21%). Доля остальных газов (углекислый газ, аргон, неон, радон, гелий, криптон, водород, метан, закись азота и озон) составляют примерно 1%. Есть еще газы техногенного происхождения (фреон).

Пестициды, используемые для борьбы с животными - вредителями сельскохозяйственных культур, антибиотики, применяемые в медицине и ветеринарии для лечения инфекционных заболеваний.

Пестициды:

- гербициды - средства для борьбы патогенными грибами.;

- фунгидциды - средства для борьбы с сорняками;

- инсектициды - средства для борьбы с вредными насекомыми.

Биотические факторы — совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других (внутривидовые и межвидовые взаимодействия), а также на неживую среду обитания.

Внутривидовые взаимодействия между особями складываются в результате конкурентной борьбы в условиях роста численности и плотности популяции за места своих гнездований, пищевые ресурсы.

Нейтрализм - тип биотической связи, при которой совместно обитающие организмы (или виды) не влияют друг на друга. В природе истинный нейтрализм крайне редок, поскольку между всеми видами возможны косвенные взаимоотношения.

| Тип отношений видов | Примеры |

| 1. Нейтрализм | Нейтрализм характерен для |

| 1. ежа и дятла, | |

| 2. акулы и планктона, | |

| 3. грибов груздь и трутовик, | |

| 4. Белый Гриб и кишечная палочка, | |

| 5. Дрожжи и ВИЧ. | |

| Эти виды не связаны не каким образом и не взаимодействуют друг с другом. |

Биотические отношения собак-парий с серыми крысами и другими животными

Конкуренция — соперничество нескольких субъектов в достижении схожей цели. Конкуренция(от лат. Concurrentia – соперничество) – это любое антагонистическое отношение, связанное с борьбой за существование, за доминирование, за пищу, пространство и другие ресурсы между организмами с одинаковыми потребностями, занимающими одну экологическую нишу. В результате конкуренции одно живое существо лишает части ресурса другое, которое вследствие этого медленнее растёт, оставляет меньшее число потомков и имеет больше шансов погибнуть.

Лишать друг друга потенциального ресурса могут особи как одного, так и разных видов. В связи с этим различают внутривидовую и межвидовую конкуренцию. Потребности в ресурсах у особей одного вида более сходны, чем у особей различных видов, однако их суммарные потребности в каком-либо ресурсе могут в данный момент превышать запас. В этом случае особи конкурируют и, естественно, некоторые из них лишаются этого ресурса.

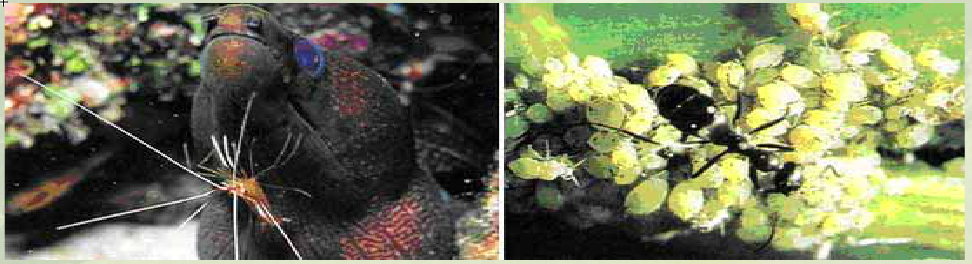

Симбиозом (мутуализмом) называется форма отношений между организмами двух разных видов, приносящая обоюдную пользу. Иногда симбиотические взаимооотношения настолько важны, что гибель одного организма неизбежно ведёт к гибели другого. В других случаях организмы способны существовать и отдельно друг от друга, правда, не столь успешно. Среди известных примеров симбиоза можно привести лишайники, сожительство рака-отшельника и актинии, симбиоз бактерий, переваривающих целлюлозу, и жвачных, взаимоотношения мурьвьев и тлей, которых они «пасут», получая взамен сладкие продукты выделения, рыбы-«санитары» и птицы-«санитары», уничтожающие паразитов на коже крупных млекопитающих и рыб. Важными примерами симбиоза является совместное существование грибов и деревьев, насекомых и цветковых растений.

Симбиоз. Слева направо: мурена и креветка, муравьи и тли

Паразитизм.

Встречаются, однако, и ситуации, когда организм, обитающий на другом организме, приносит ему ощутимый вред. Такую форму сожительства называют паразитизмом. Паразит получает пищу либо из тканей хозяина, либо из переваренной им пищи. Паразиты могут разрушать ткани хозяина, выделять в его организм ядовитые вещества (продукты выделения паразитов, разложения остатков самих паразитов либо токсины). Некоторые паразиты живут в теле хозяина всю жизнь, другие попадают в него лишь на определённое время, необходимое, например, для размножения или роста. Некоторые паразиты вызывают гибель хозяина, другие способны существовать в теле хозяина долгое время, не причиняя ему серьёзного вреда.

Паразитические формы сосуществования. Слева направо: вьющиеся лианы, платяная вошь

Хищничество, форма взаимоотношений между организмами разных видов, из которых один (хищник) поедает другого (жертву, добычу), обычно предварительно убив его.

Аменсализм (от лат. mensa — трапеза) — тип межвидовых взаимоотношений, при котором один вид, именуемый аменсалом, претерпевает угнетение роста и развития, а второй, именуемый ингибитором, таким испытаниям не подвержен.

Комменсализм обычно связан с поиском пищи или необходимого укрытия. Примером комменсализма является сосуществование некоторых мелких рыб с крупными актиниями. Рыбки нечувствительны к стрекательным нитям актинии и «подбирают» остатки пищи между щупальцами, а актинии невольно обеспечивают этим рыбкам защиту. Очень часто комменсалами являются бактерии и простейшие, живущие в кишечнике и на поверхности более крупных организмов.

Примеры комменсализма. Слева направо: рыба-клоун и актиния, цапли и буйвол