ТЕМА 6. ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

6.4 Инструментально-эмпирические методы и роль политической статистики в прикладном политическом анализе

Инструментально-эмпирические методы политического анализа – это методы, основанные на сборе и интерпретации данных с целью исследования политических процессов, институтов и поведения. Они направлены на получение объективной и проверяемой информации для последующего анализа и выработки рекомендаций. Эти методы широко применяются в прикладной политологии для оценки текущих политических событий, прогнозирования их развития и поддержки принятия решений.

Опросы и анкетирование.

Этот метод позволяет собирать мнения, предпочтения и оценки различных групп населения относительно политических вопросов, процессов или акторов. Анкетирование может быть, как количественным, так и качественным в зависимости от целей исследования.

Анкетирование является самым распространенным методом сбора количественной информации. Полевой этап этого метода включает раздачу опросных листов с набором вопросов и вариантов ответов среди значительного числа участников. Анкетирование может проводиться в различных местах, таких как улицы, дома, общественные или рабочие пространства, в зависимости от выбранной выборки и темы исследования. Массовый опрос представляет собой количественный метод, который при правильно организованной выборке позволяет делать выводы о всей целевой группе с определенным уровнем статистической погрешности.

Опросы общественного мнения часто используются для анализа электорального поведения, оценки политической поддержки или выявления социальных и политических тенденций. Например, предвыборные опросы помогают политическим партиям и кандидатам лучше понимать предпочтения избирателей.

Процедура организации и проведения опросов состоит из следующих этапов:

- определение целей, задач и субъектов опроса (респондентов). На этом этапе проводится формулировка целей исследования, что включает в себя определение, какие данные необходимо собрать, для чего они будут использоваться, а также как они помогут ответить на исследовательские вопросы. Задачи исследования конкретизируют, что именно будет исследоваться – например, политические предпочтения населения или восприятие реформ. Выбор респондентов – это определение целевой аудитории, которая будет участвовать в опросе. Важно четко определить, какие группы людей будут опрашиваться, чтобы результаты были релевантны;

- формирование объема выборки. После определения целевой группы необходимо решить, какое количество респондентов будет участвовать в опросе. Объем выборки должен быть достаточным, чтобы полученные данные могли быть обобщены на всю генеральную совокупность (всю целевую группу). Выборка может быть случайной (например, выборка через генерацию случайных чисел) или стратифицированной (где респонденты делятся на подгруппы по определенным признакам, таким как возраст, пол или социальный статус). Пример репрезентативной и нерепрезентативной выборки представлен на Рисунке 5.1;

Рисунок 6.1 – Репрезентативность выборки

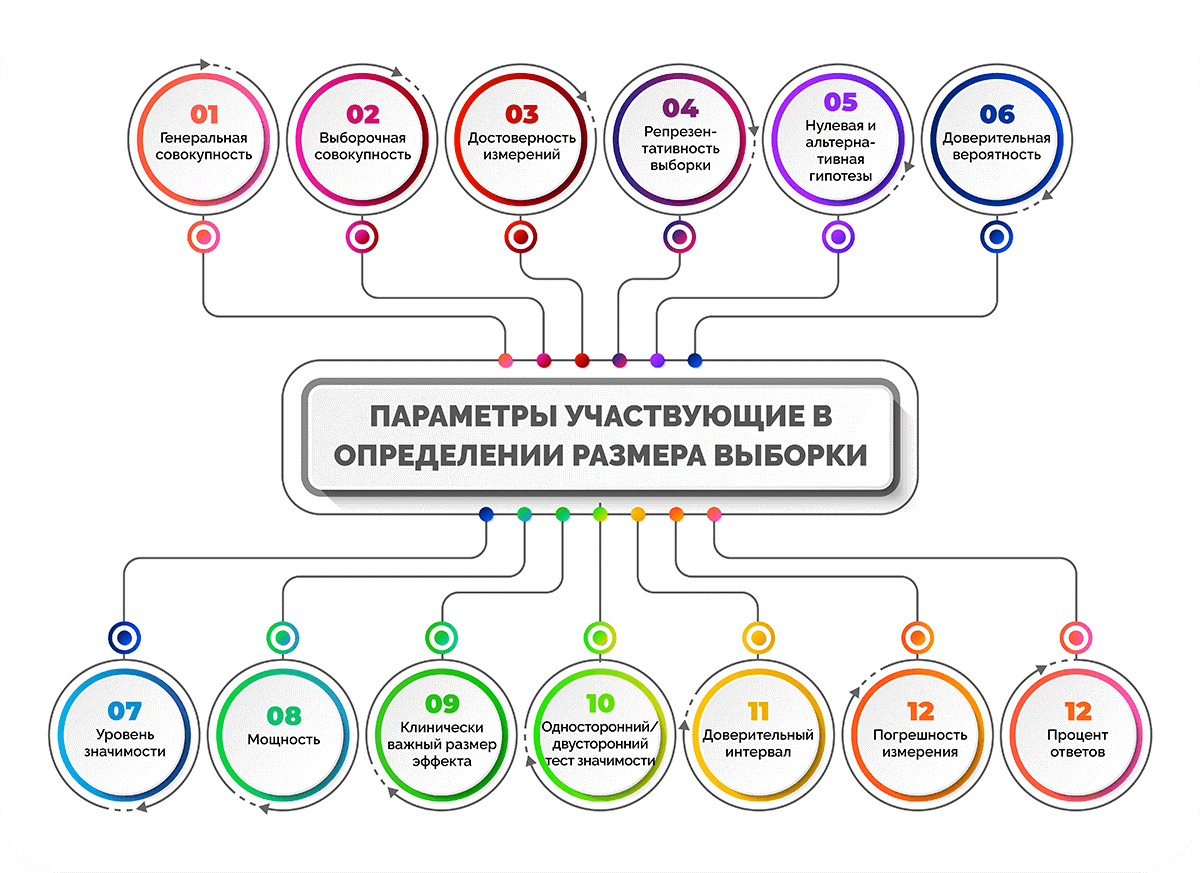

В определении размера выборки участвуют различные параметры, которые представлены на рисунке 5.2

Рисунок 6.2 – Параметры выборки

- выбор метода сбора данных. Этот этап включает в себя решение, каким способом будут собираться данные: лично (face-to-face), по телефону, через интернет или почтовую рассылку. Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения. Личное интервью, например, позволяет задавать уточняющие вопросы, а интернет-опросы могут быстрее охватить широкую аудиторию, но могут не включать тех, кто не пользуется интернетом;

- разработка анкет и шкалы измерения. Анкета – это ключевой инструмент исследования. Разработка анкеты требует тщательного подбора вопросов и формулировок. Важно, чтобы вопросы были понятны респондентам и не содержали двусмысленностей. На этом этапе также разрабатываются шкалы измерения, например, шкала Лайкерта для оценки уровня согласия с утверждениями. Шкала Лайкерта, как правило, состоит из 5 или 7 пунктов, начиная от «Сильно не согласен» до «Сильно согласен», с нейтральным пунктом «Ни согласен, ни не согласен» посередине. Основная идея заключается в том, чтобы дать респондентам возможность выразить своё мнение в более детализированной форме, чем просто «да» или «нет». Вопросы могут быть закрытыми (с готовыми вариантами ответов) или открытыми (где респондент дает свой ответ);

- проведение опроса. После подготовки анкеты и выбора метода сбора данных начинается непосредственное проведение опроса. Респонденты получают анкеты и заполняют их, отвечая на вопросы. Это может происходить как через интервью с интервьюером, так и через самостоятельное заполнение онлайн или бумажных версий анкет. Важно обеспечить высокую дисциплину заполнения, чтобы минимизировать пропуски в ответах и повысить достоверность данных;

- проверка корректности заполнения анкет и мониторинг заполняемости анкет. На этом этапе проводится проверка того, насколько корректно респонденты заполнили анкеты. Например, могут быть выявлены пустые поля, недоразумения с ответами или дублирующиеся данные. Мониторинг заполняемости проводится для того, чтобы вовремя выявить случаи, когда респонденты не отвечают на важные вопросы, и, если возможно, предпринять меры для сбора недостающей информации;

- обработка полученных данных. После завершения опроса данные вводятся в базы для последующей обработки. Этот этап включает в себя кодирование ответов (особенно открытых вопросов), их структурирование и подготовку к анализу. Используются различные статистические программы для обработки данных, такие как SPSS или Excel, что позволяет агрегировать ответы и выделить ключевые закономерности;

- анализ полученных результатов и подготовка отчетов. После обработки данных аналитики проводят их интерпретацию и анализ. На этом этапе исследуются взаимосвязи между переменными, выявляются закономерности и тренды. Результаты оформляются в виде отчета, включающего таблицы, графики, диаграммы и выводы. Это основной продукт опроса, который представляет все ключевые находки и ответы на исследовательские вопросы;

- представление результатов опроса заказчику. На этом этапе подготовленные отчеты представляются заказчику или заинтересованным сторонам. Представление результатов может включать устные презентации с иллюстрацией основных выводов, обсуждение данных и ответ на вопросы заказчика. Цель данного этапа – убедиться, что результаты понятны и их можно использовать для принятия решений;

- принятие мер по совершенствованию деятельности на основе результатов опроса. На основе полученных данных заказчик может принять конкретные меры для улучшения своей деятельности, будь то государственная политика, бизнес-решения или общественные инициативы. Это может включать корректировку стратегий, программ или тактик в зависимости от выявленных проблем или возможностей;

- доведение до заказчика информации о принятых мерах по результатам опросов. На завершающем этапе заказчику сообщают, какие конкретные меры были приняты на основе результатов опроса. Это может включать отчет о выполнении рекомендаций, внесении изменений в программы или стратегии. Этот этап помогает убедиться, что исследование принесло реальную пользу и оказало воздействие на процесс принятия решений.

Таким образом, процедура проведения опросов – это многоэтапный процесс, который требует тщательной подготовки, контроля на всех уровнях и грамотного анализа данных для достижения качественных и полезных результатов.

Интервью.

Интервью, как качественный метод, позволяет получить глубокую и детализированную информацию от политических акторов, экспертов, чиновников и других ключевых участников политического процесса. Оно может быть структурированным, полуструктурированным или неструктурированным. Часто экспертные интервью расцениваются как универсальный способ получения сложно доступной для исследователя информации. Популярность данного метода обусловлена его широкими возможностями применения как с точки зрения использования на разных этапах исследовательского проекта, так и для изучения различных тематик

Интервью используется для изучения мотивов, целей и перспектив политических лидеров, а также для анализа политических событий с точки зрения участников или инсайдеров.

Интервью с экспертами – полезный инструмент для получения специализированных, некодифицированных знаний, доступ исследователя к которым затруднен в силу объективных причин: сложность предмета экспертизы, требующего длительного профессионального обучения, опыта работы и/или статуса, сопряженного с должностными полномочиями. Потребность исследователя в определенном типе знания, источником которого выступает эксперт, обуславливает выбор в пользу экспертного интервью как способа получения эмпирических данных и определяет место его применения в общем цикле исследования.

Информанты в экспертном интервью – обладатели профессионального знания различного типа. Выделяется три типа знания, которое может транслировать эксперт: техническое, процессное и интерпретативное[70].

Технические знание – это данные (в том числе статистические), специальная и техническая информация, регламенты, правила и процедуры, характерные для конкретной предметной области и/или организации. Особенность этого типа знания в том, что зачастую оно уже кодифицировано и существует независимо от исследователя и целей проекта. Последнее нередко делает экспертов не лучшим источником получения данных. В тех же случаях, когда технические знания еще не кодифицированы и/или труднодоступны, экспертные интервью могут служить быстрым способом ориентации в изучаемой предметной области.

Процессное знание относится к получению информации о последовательности действий, моделях взаимодействия, организационных структурах и связях, рутинном характере управления и реализации проекта. В отличие от технического знания, это не специализированное знание в узком смысле (то, что можно приобрести посредством образования), а скорее знание, основанное на практическом опыте работы эксперта на определенной должности. Поскольку такой опыт в значительной степени индивидуален и контекстуален (часто зависит от специфики конкретной организации или особенностей профессиональной биографии информанта), то он не может быть получен посредством институционализированных форматов обучения, но может быть представлен экспертом в ходе интервью. Альтернативным методом получения процессного знания может быть включенное наблюдение, предполагающее участие самого исследователя в работе конкретной организации.

Интерпретативное знание, получаемое посредством экспертного интервью, включает субъективные установки, личные и профессиональные ценности информанта. Этот тип знания в меньшей степени подвержен кодификации и скорее имеет латентный характер. Интерпретативное знание не означает, что эксперт всегда имеет лучший доступ к предметной области исследования, чем исследователь, как в случае технического и процессного знания; оно может быть субъективным, так как отражает позицию и точку зрения эксперта на предмет исследования. При этом знание, направленное на объяснение, может быть институционально оформлено, то есть мнение эксперта коррелирует с системой ценностей и норм, характерных для того учреждения и ведомства, с которым он связан.

В зависимости от того, какую роль экспертные интервью играют в рамках исследования, а также от типа экспертного знания выделяются следующие типы интервью:

- исследовательское (exploratory) экспертное интервью проводится для ознакомления с тематикой, ранее неизвестной исследователю. Практически в любых проектах интервью этого типа может использоваться для ориентации в новой или плохо изученной предметной области. Интервью проводится в свободной форме, но с четко определенной целью осветить различные аспекты изучаемого явления. Для данного типа важна интерпретативная роль эксперта – его представление о проблеме, акторах, важных событиях и процессах, причинно-следственных связях между событиями т.д. Гайд интервью обычно содержит список самых общих вопросов, на которые может ориентироваться интервьюер в процессе разговора;

- при проведении систематизирующего экспертного интервью исследователь рассчитывает получить информацию, потенциально позволяющую упорядочить уже имеющиеся у него данные. Такое интервью предназначено для получения эксклюзивных знаний, которыми обладает эксперт, включая как техническое знание, так и знание о процессах. Основное внимание здесь уделяется способности эксперта представлять «объективное» знание о фактах и процессах, поскольку «эксперты – это люди, обладающие специальными знаниями о социальных фактах, а экспертные интервью – это способ получить доступ к этим знаниям»[71]. Прямые вопросы интервьюера позволяют эксплицировать необходимую информацию. В этом случае исследователю необходимо оценивать достоверность полученной информации на основе триангуляции данных[72];

- экспертное интервью, направленное на разработку теории (theory-generating), также иногда определяется как «объяснительное интервью»[73] и посвящено пониманию оснований позиции эксперта относительно исследуемой проблематики. В этом случае эксперт не выступает в роли исключительного транслятора технического и процессного знания, посредством которого исследователь может получить полезную информацию для своей работы[74]. Цель такого интервью – не столько получить ответы на вопросы «что?» и «как?», сколько узнать «почему?», то есть реконструировать систему знаний эксперта;

- проблемно-ориентированное экспертное интервью объединяет методологические принципы систематизирующего интервью или экспертного интервью, ориентированного на разработку теории, и проблемно-ориентированного интервью. Специфика проблемно-ориентированного экспертного интервью заключается в сочетании индуктивной и дедуктивной логики, структурирующей сбор, а затем и анализ данных. Сочетание индуктивных и дедуктивных шагов находит отражение в структуре гайда, где первая часть вопросов стимулирует развернутые ответы (открытое повествование информанта по исследуемой тематике), а вторая содержит конкретные, стандартизированные по формулировкам, вопросы. Преимущества этого интервью заключаются в том, что, во-первых, у исследователя есть возможность получить интерпретативное экспертное знание, включающего артикуляцию и обоснование собственной позиции, мнения и опыта. Во-вторых, использование списка стандартизированных вопросов (как правило, в конце интервью) впоследствии облегчает сравнение ответов разных информантов. В-третьих, индуктивно-дедуктивная логика сбора данных способствует повышению качества анализа и обоснованности итоговых результатов исследования[75].

Процедура организации и проведения интервью в политическом анализе представляет собой структурированный процесс, который включает несколько этапов:

- определение целей и задач интервью. На начальном этапе важно четко определить, какие вопросы политического анализа будут рассматриваться в интервью. Цель интервью может включать сбор информации о восприятии реформ, политических программах, оценке эффективности политиков или выявлении общественных настроений. Важно также определить, какие задачи решает интервью, например, углубленное изучение политических явлений или выяснение мнений экспертов по конкретной теме;

- определение респондентов (субъектов интервью). На этом этапе определяется, кто именно будет опрашиваться. Это могут быть политики, эксперты, активисты, представители партий, чиновники, а также граждане или избиратели. Выбор респондентов зависит от целей исследования: если интервью направлено на изучение мнений общественных лидеров, выборка будет состоять из экспертов, если целью является понимание общественных настроений – респонденты будут представителями разных социальных групп;

- разработка гайда для интервью (сценарий). Гайд для интервью – это набор вопросов, которые будут заданы респондентам. Он может быть структурированным (фиксированные вопросы, одинаковые для всех респондентов), полуструктурированным (основные вопросы и возможность уточняющих вопросов) или неструктурированным (разговор в свободной форме). Важно, чтобы вопросы были нейтральными и не предполагали однозначного ответа, стимулируя респондентов давать развернутые и содержательные ответы;

- выбор метода проведения интервью. Интервью могут проводиться очно (face-to-face), по телефону, через видеоконференции или в письменной форме (например, через электронную почту). Очные интервью позволяют лучше понять эмоциональные реакции респондентов и задавать уточняющие вопросы, тогда как онлайн-форматы предоставляют больше гибкости и могут быть удобнее для респондентов, особенно в политическом контексте, где важна анонимность;

- подготовка к проведению интервью. Этот этап включает подготовку технических и организационных вопросов. Необходимо заранее договориться с респондентом о времени и месте интервью, подготовить запись (с согласия респондента) или подготовить материалы для письменного интервью. Важно также ознакомить респондентов с целью интервью и гарантиями конфиденциальности, чтобы создать доверительную атмосферу;

- проведение интервью. В процессе проведения интервью важно соблюдать сценарий, но при этом оставаться гибким, позволяя респондентам расширять ответы и уточнять свои мысли. Интервьюеру важно поддерживать беседу в рамках темы, избегать навязчивости или давления. В политическом контексте респонденты могут чувствовать себя некомфортно при обсуждении сложных тем, поэтому требуется уважительное и внимательное отношение;

- запись и документирование интервью. Во время интервью можно использовать различные способы фиксации данных: аудио- или видеозапись (с согласия респондента) или письменные заметки. Запись позволяет максимально точно сохранить детали ответа и позже детально анализировать сказанное, избегая потери важной информации. Письменные заметки также могут служить дополнительным средством фиксации, особенно в случае технических неполадок с записью;

- обработка и анализ данных. После проведения интервью необходимо обработать полученные данные. Этот этап включает транскрипцию аудиозаписей, систематизацию и кодирование ответов, выявление ключевых тем и паттернов. Качественные данные можно структурировать для последующего анализа, а также искать взаимосвязи и общие черты между ответами разных респондентов;

- интерпретация результатов. Анализ интервью подразумевает интерпретацию ответов респондентов в контексте целей исследования. Важно выявить основные идеи, мнения, аргументы и оценить их в контексте исследуемых политических процессов или явлений. Часто политические интервью помогают понять мотивы действий политиков, их стратегические решения или общественные настроения по отношению к актуальным вопросам;

- подготовка отчетов и выводов. После завершения анализа проводится подготовка итогового отчета, который включает результаты интервью, выявленные тенденции, выводы и рекомендации. Важно представить результаты таким образом, чтобы они были понятны как для исследовательского сообщества, так и для заказчиков исследования, будь то политические структуры, государственные органы или частные организации.

- представление результатов интервью заказчику. Этот этап включает в себя представление итоговых данных заказчику или другим заинтересованным сторонам. Результаты могут быть представлены в форме письменного отчета, устной презентации или сочетания этих методов. Основная цель – показать, как полученные данные могут быть использованы для улучшения политических решений, разработки стратегий или оценки политической ситуации.

Таким образом, организация и проведение интервью в политическом анализе – это многоступенчатый процесс, требующий тщательной подготовки, грамотного проведения и анализа данных для получения точных и полезных результатов, которые будут востребованы в политической практике.

Анализ документов.

Этот метод включает в себя изучение официальных и неофициальных документов, таких как законы, постановления, статистические отчеты, партийные программы, речи и заявления политиков. Анализ документов позволяет выявить ключевые темы, направления политики и формальные позиции. Он широко используется в исследовании политических решений и политического процесса, а также для оценки политических программ и их реализации.

Анализ документов в политическом анализе представляет собой систематический процесс исследования письменных источников, таких как официальные документы, отчеты, законы, программы, статьи, протоколы и другие материалы, для выявления политических явлений, тенденций и оценок. Данный метод важен для получения объективной информации о политических процессах, институтов и решений. Рассмотрим основные этапы процедуры организации и проведения анализа документов:

- определение целей и задач анализа. Важно понять, какие политические процессы, явления или решения нужно изучить. Например, цель может заключаться в анализе политических программ партий, изучении законопроектов, принятых парламентом, или оценке стратегий государственных органов. Также на этом этапе формулируются конкретные задачи анализа – выявление закономерностей, оценка эффективности, анализ политических рисков или прогнозирование возможных последствий решений;

- определение перечня документов для анализа. После постановки целей и задач важно определить, какие документы будут анализироваться. Это может включать различные типы источников, например: официальные документы (государственные законы, постановления, указы, решения, протоколы заседаний), политические программы (партийные манифесты, стратегические планы правительств и партий), исследовательские отчеты (материалы НПО, аналитических центров, международных организаций), медиа и публичные источники (статьи в газетах, пресс-релизы, публичные выступления политиков) и др. Выбор источников должен соответствовать поставленным задачам, а также учитывать надежность и достоверность документов.

- выбор метода анализа документов. Выбор метода анализа документов зависит от целей исследования. Существуют несколько основных методов анализа:

а) контент-анализ: изучение содержания документов с целью выявления ключевых тем, слов и фраз, которые могут помочь в оценке политических позиций, стратегий или настроений;

б) дискурс-анализ: исследование политического языка и риторики, используемой в документах, для понимания политических намерений и скрытых смыслов;

в) качественный анализ: глубокое изучение содержания и структуры документа для выявления его политической значимости, исторического контекста и последствий;

г) количественный анализ: использование статистических методов для анализа содержания документов, например, подсчет частоты упоминаний определенных терминов, имен или тем;

- сбор документов. На данном этапе осуществляется сбор документов для анализа. Это может включать запросы в государственные органы, исследовательские институты, политические партии, а также поиск и доступ к открытым источникам информации, включая официальные сайты органов власти, базы данных, библиотеки и архивы;

- предварительная оценка документов. После сбора документов проводится их предварительная оценка на предмет релевантности и достоверности. Этот этап включает проверку:

а) актуальности: насколько документ соответствует текущим политическим процессам или явлениям;

б) достоверности: надежность источника, его статус и авторитет;

в) полноты: содержит ли документ всю необходимую информацию для достижения целей анализа;

- структурирование и кодирование данных. На этом этапе начинается непосредственно анализ документов. Для этого материалы систематизируются по ключевым темам, аспектам или проблемам. Важно структурировать информацию для более удобного анализа. Например, можно кодировать данные по темам, ключевым словам или категориям (например, «власть», «демократия», «реформы»). Это помогает при дальнейшем сопоставлении и выявлении закономерностей;

- анализ содержания документов. Проведение основного анализа начинается после того, как документы структурированы. На этом этапе исследуются ключевые моменты, такие как:

а) политическая риторика и используемые аргументы;

б) стратегии и направления развития, указанные в документах;

в) оценка предложенных политических решений и их возможные последствия;

г) логические связи между различными политическими предложениями и их реализация на практике;

д) влияние внешних и внутренних факторов на содержание документа.

- сопоставление с другими источниками. Часто анализ документов требует их сопоставления с другими источниками для получения более полной картины. Например, сравнение с политическими программами других партий, сопоставление с международными нормами или историческими прецедентами. Это помогает выявить возможные противоречия или подтверждения в данных, предоставленных разными источниками;

- оценка результатов анализа и формулирование выводов. После завершения анализа проводится оценка полученных результатов. Важно сформулировать ключевые выводы и рекомендации на основе анализа содержания документов. Например, можно оценить эффективность политической программы, выявить риски или предложить изменения в подходах к реализации политических решений;

- подготовка отчетов и представление результатов. Финальный этап включает подготовку аналитических отчетов. Отчеты должны содержать детализированные выводы и аргументы, основанные на анализе документов. Результаты анализа могут быть представлены в виде письменного отчета для государственных или частных заказчиков, презентаций для публичного обсуждения результатов исследования или рекомендаций для практического использования в политике и управлении.

Таким образом, анализ документов в политическом анализе представляет собой многоступенчатую процедуру, которая требует тщательной подготовки, сбора релевантных данных, применения методов анализа и формулирования практических рекомендаций. Этот метод позволяет глубже понять политические процессы и предлагает инструменты для улучшения управления и принятия политических решений.

Фокус-группы.

Это метод качественного исследования, при котором группа людей обсуждает определенные политические вопросы или явления под модерацией исследователя. Это позволяет получить глубокие инсайты и мнения, которые невозможно выявить с помощью стандартных опросов. Фокус-группы часто используются в политической коммуникации и маркетинге для оценки восприятия политических кампаний, кандидатов или политических решений.

Все члены этой дискуссии должны обладать сходными социально-демографическими характеристиками, установками или моделями поведения. Фокус-группы особенно удачны в условиях сжатых сроков проведения исследования или на этапе «пилотажа» («пробное исследование», когда перед сбором данных нужно проверить, как люди отвечают на вопросы, о том ли мы их спрашиваем, не возникает ли расхождений в трактовках понятий). А также в случае проведения предпроектного исследования и сбора обратной связи по участию в проекте. Если проект создаётся для целевой аудитории, участники фокус-группы подтверждают актуальность проблемы, которую будет решать данный проект, а также оставляют отзывы после реализации проекта. Они делятся своим восприятием проблемы, и вы можете её детализировать и лучше проработать весь проект.

Работа с фокус-группами обладает рядом особенностей:

- метод позволяет воссоздать ситуацию естественного непринужденного общения, спонтанной коммуникации (включая ситуации согласования мнений или формирования конфликта интересов);

- участники фокус-группы взаимодействуют с интервьюером и, что особенно важно, друг с другом: в групповой дискуссии они учитывают мнения и реакции других и с учётом из этих реакций могут менять ответы на ходу;

- более широкий спектр невербальных реакций респондентов (жесты, открытые / закрытые позы, интонация голоса), которые может наблюдать интервьюер;

- взаимодействие происходит не спонтанно, а в подготовленном для этого месте (тихое помещение, общий стол, сплочённое расположение людей в пространстве), поэтому можно свести к минимуму все отвлекающие факторы и максимально сконцентрировать внимание респондентов на теме обсуждения.

Фокус-группы неприменимы, если для исследования необходим сбор статистики (по результатам таких дискуссий нельзя говорить о «процентах»: в этом случае любые количественные соотношения нам не позволят сделать никаких выводов), а также если тема исследования не подразумевает наличия «спектра мнений» (что-то слишком очевидное или, наоборот, касающееся социальных прогнозов, не поддающееся простой систематизации).

Важные моменты при подготовке фокус-группы:

- оптимальное число участников. Не менее пяти, но и не более двенадцати (иначе они распадутся на подгруппы и рассредоточится общее внимание участников). В рамках одного полного исследования проводят около шести таких групп, если метод фокус-группы является ведущим;

- критерий достаточности – теоретическая насыщенность. Это ситуация, когда количество респондентов растёт, а новой информации от этого не появляется – так исследователь понимает, что произошло «насыщение поля», следовательно, можно остановиться и никого больше не спрашивать;

- гомогенность группы. Участники должны быть схожими по каким-то характеристикам (пол / возраст, место жительства, уровень образования, профессия, доход, политические предпочтения и пр.). При этом группа участников может дробиться на подгруппы с полярно разными мнениями;

- респондентов (участников фокус-группы) следует отбирать методом «снежного кома» (через знакомых и знакомых знакомых) или с помощью анкеты-фильтра (если нужен отбор по конкретным параметрам);

- к участию в дискуссии формально не допускаются люди, знакомые друг с другом или с модератором (личные отношения могут сказаться на динамике дискуссии), и те, кто профессионально знаком с предметом обсуждения;

- для фокус-групп обычно берётся не более 5 тем для обсуждения на 1,5-2 часа, каждая из которых содержит около 5-7 вопросов на уточнение. В случае выполнения предпроектного исследования для учебного проекта объём может быть меньше.

Приемы ведения фокус-группы:

- probing. Подробное обсуждение темы («до дна»);

- балансировка участия. Модератор сам управляет очерёдностью предоставления слова (один-за-другим, по списку, по поднятым рукам);

- переадресация. Минимальное участие модератора, дискуссия идёт скорее в режиме «респондент-респондент» (участники обсуждают тему между собой, модератор вмешивается только в случае спора или когда обсуждение заканчивается);

- цитирование. Модератор знакомит со значимыми аспектами темы, которые были предложены респондентами, чтобы уточнить или развернуть ответ;

- «стравливание» участников. Модератор намеренно сопоставляет противоположные мнения респондентов;

- «искусственный конфликт». Модератор предлагает участникам моделировать спор, назначает «роли» участников, приводит аргументы «за» и «против» определённой позиции, следит за реакцией респондентов.

Наблюдение.

Метод наблюдения предполагает непосредственное изучение политического процесса «в поле» через мониторинг событий, митингов, дебатов или других политических мероприятий. Исследователь может выступать в роли пассивного наблюдателя или активного участника. Этот метод используется для изучения политического поведения и взаимодействия политических акторов, например, во время выборов, парламентских дебатов или общественных протестов.

Наблюдение имеет ряд преимуществ в сравнении с другими социологическими методами. Главные из них – непосредственная связь исследователя с объектом его изучения, отсутствие опосредствующих звеньев, оперативность получения информации. Эти достоинства, однако, не исключают ряда недостатков: наблюдатель вольно или невольно влияет на изучаемый процесс, а оперативность оборачивается локальностью, ограниченностью изучаемой ситуации, неспособностью охватить совокупность всех признаков познаваемого явления. Иначе говоря, этот метод весьма субъективен, личностные качества наблюдателя неизбежно сказываются на результатах. Поэтому, во-первых, последние подлежат обязательной перепроверке другими методами, во-вторых, к наблюдателям предъявляются особые требования.

Выбор метода наблюдения зависит от целей и задач исследования, а также от условий наблюдаемой ситуации. Существует несколько основных типов наблюдения:

- открытое наблюдение: наблюдатели известны объекту и могут активно участвовать в процессе (например, наблюдатели на выборах);

- скрытое наблюдение: объект не знает о наличии наблюдателя, что помогает избежать искажения поведения субъектов под влиянием наблюдения;

- включенное наблюдение: наблюдатель участвует в событиях, что позволяет лучше понять контекст происходящего;

- невключенное наблюдение: наблюдатель остается сторонним наблюдателем и не вмешивается в происходящее.

Эксперименты.

Экспериментальные методы предполагают создание искусственных условий для изучения политического поведения или реакций людей на различные политические стимулы. Это может быть лабораторный или полевой эксперимент. Эксперименты применяются для изучения причинно-следственных связей, например, влияния определенных факторов на электоральные предпочтения или восприятие политики.

Хотя эксперимент как метод чаще встречается в естественных и социальных науках, его применение в политическом анализе позволяет получить надежные и объективные данные, которые могут быть использованы для принятия обоснованных политических решений.

Основные этапы организации и проведения эксперимента в политическом анализе:

- определение целей и гипотезы эксперимента. Первым этапом организации эксперимента является четкое определение цели исследования и формулировка гипотезы. В политическом анализе цель эксперимента может быть связана с изучением политического поведения, эффективности коммуникационных стратегий, реакции избирателей на политические программы и др.

Цель эксперимента может заключаться, например, в оценке влияния определенного типа политической рекламы на поведение избирателей. Гипотеза – это предполагаемое утверждение, которое эксперимент должен подтвердить или опровергнуть. Например, «негативная политическая реклама снижает поддержку кандидата среди неопределившихся избирателей».

- определение переменных и факторов. На этом этапе необходимо определить ключевые переменные эксперимента:

а) независимые переменные: факторы, которые намеренно изменяются в ходе эксперимента (например, форма и содержание политической рекламы);

б) зависимые переменные: результаты, на которые эти изменения могут повлиять (например, уровень поддержки кандидата);

в) контрольные переменные: факторы, которые остаются постоянными, чтобы исключить их влияние на результаты.

Важно четко определить, какие именно факторы будут контролироваться и как они будут меняться для проверки гипотезы.

- определение экспериментальной и контрольной группы. Следующим шагом является разделение участников эксперимента на две группы:

а) экспериментальная группа: группа, на которую будет воздействовать изменение независимой переменной (например, группа, которая будет видеть новую форму политической рекламы);

б) контрольная группа: группа, которая не подвергается воздействию изменений или получает стандартное воздействие (например, обычную рекламу), что позволяет сравнить результаты и оценить влияние независимой переменной.

Обе группы должны быть подобраны случайным образом для исключения систематических ошибок и обеспечения статистической достоверности эксперимента.

- разработка экспериментального дизайна. Разработка дизайна эксперимента включает определение конкретных шагов и методов, с помощью которых будет проводиться эксперимент:

а) выбор метода воздействия: каким образом будет реализована независимая переменная (например, через видео, текстовые сообщения или опросы);

б) продолжительность эксперимента: как долго участники будут подвергаться воздействию и когда будет проводиться сбор данных;

в) меры контроля: как будут отслеживаться результаты и как будут исключаться посторонние факторы.

Например, если целью эксперимента является изучение влияния агитационной кампании, то эксперимент может быть организован на протяжении всего периода предвыборной кампании.

- сбор данных до и после эксперимента. До начала эксперимента необходимо собрать исходные данные (базовую линию) для обоих групп, чтобы оценить текущее состояние зависимых переменных (например, текущий уровень поддержки кандидатов).

После проведения воздействия (например, демонстрации политической рекламы) проводится повторный сбор данных, чтобы оценить изменения в зависимости от группы и воздействия.

- проведение эксперимента. Этот этап включает в себя фактическое проведение эксперимента:

а) применение воздействия: введение независимой переменной для экспериментальной группы;

б) наблюдение и фиксация реакции: наблюдение за изменениями в поведении или мнениях участников эксперимента.

В случае, если эксперимент предполагает длительное наблюдение, могут проводиться промежуточные замеры данных для отслеживания динамики.

- обработка и анализ данных. После завершения эксперимента собираются и обрабатываются все данные. На этом этапе используется статистический анализ для оценки: различий между экспериментальной и контрольной группами, влияния независимой переменной на зависимые переменные, степени достоверности полученных результатов.

Например, можно использовать метод сравнения средних или регрессионный анализ для оценки связи между введенными изменениями и результатами.

- интерпретация результатов и проверка гипотезы. После обработки данных необходимо интерпретировать результаты и сделать выводы относительно гипотезы:

а) подтверждение гипотезы: если данные показывают значительные различия между экспериментальной и контрольной группами в пользу воздействия независимой переменной, гипотеза подтверждается;

б) Отклонение гипотезы: если различий нет или они незначительны, гипотеза может быть отвергнута.

Интерпретация результатов также может включать рекомендации для политической практики, если эксперимент направлен на изучение воздействия конкретных политических решений.

- подготовка отчетов и представление результатов. По завершении эксперимента готовится отчет, который включает: цели эксперимента, описание процедуры проведения, сбор данных, результаты и их интерпретацию, рекомендации для заказчиков или лиц, принимающих решения.

Этот отчет может быть представлен государственным структурам, политическим партиям, общественным организациям или другим заинтересованным сторонам.

Таким образом, эксперимент в политическом анализе представляет собой метод, позволяющий проверять гипотезы и получать достоверные данные о политическом поведении и реакциях на политические события. Это мощный инструмент для разработки политических стратегий, оценки эффективности мероприятий и прогнозирования политической динамики.

Значение инструментально-эмпирических методов:

- объективность и проверяемость. Эти методы позволяют получать данные, которые могут быть объективно оценены и проверены. Это делает политический анализ более надежным и достоверным;

- широкое применение. Инструментально-эмпирические методы используются в самых разных областях политического анализа – от электоральных исследований до анализа международной политики;

- прогнозирование и поддержка решений. Благодаря использованию этих методов, политические аналитики могут строить прогнозы и разрабатывать рекомендации для государственных органов, политических партий и частных организаций

Таким образом, инструментально-эмпирические методы играют ключевую роль в политическом анализе, предоставляя аналитикам инструменты для глубокого и точного исследования политической реальности.

Политическая статистика играет важнейшую роль в прикладном политическом анализе, поскольку она предоставляет объективные количественные данные, на основе которых могут быть сделаны выводы и приняты обоснованные решения. В политическом контексте статистика используется для анализа общественного мнения, поведения избирателей, результатов выборов, экономических показателей, связанных с политическими процессами, и многих других аспектов, влияющих на управление и политическое планирование.

Основные функции политической статистики в прикладном политическом анализе:

Оценка общественного мнения.

Одной из ключевых функций политической статистики является оценка общественного мнения по различным вопросам. Опросы общественного мнения, проведенные с использованием статистических методов, дают представление о настроениях электората, уровне поддержки политических лидеров, предпочтениях по политическим программам и т.д. Эти данные используются для:

- прогнозирования результатов выборов;

- оценки популярности политических инициатив;

- определения приоритетов избирателей, что помогает политикам корректировать свои программы и стратегии.

Анализ результатов выборов.

Статистические данные о результатах выборов играют ключевую роль в политическом анализе. Эти данные позволяют:

- определить поведение избирателей на различных уровнях (национальном, региональном, местном);

- оценить влияние предвыборных кампаний на результат;

- выявить тенденции в поддержке политических партий или кандидатов в зависимости от социально-демографических факторов (возраст, пол, уровень дохода, регион проживания);

- прогнозировать возможные изменения политического ландшафта.

Изучение политических и экономических тенденций.

Политическая статистика используется для анализа экономических показателей (таких как безработица, уровень инфляции, рост ВВП) и их взаимосвязи с политическими процессами. Например, на основе статистики можно определить:

- как экономические кризисы влияют на поддержку правительственных партий;

- как социальные программы влияют на уровень доверия к государству;

- какие регионы требуют усиленного внимания и государственного вмешательства для сокращения социального неравенства.

Анализ политического поведения.

Использование статистики позволяет выявить закономерности в политическом поведении различных групп населения. Например:

- каковы модели голосования в зависимости от уровня образования, возраста или дохода?

- как протестные настроения меняются в зависимости от социально-экономических условий?

- как медиа влияют на политическую осведомленность и предпочтения граждан?

Разработка и оценка политических программ.

С помощью статистики можно оценить эффективность государственных программ и политических реформ. Например, анализ статистических данных о преступности, образовании или здравоохранении позволяет определить, насколько предложенные меры решают поставленные задачи, и корректировать дальнейшие действия. Статистический анализ здесь важен для:

- оценки эффективности использования бюджетных средств;

- прогнозирования долгосрочных последствий политических решений;

- установления причинно-следственных связей между политическими решениями и изменениями в обществе.

Прогнозирование политических событий.

Статистика помогает политологам и аналитикам строить прогнозы о возможных изменениях в политической сфере. На основе анализа прошлых данных можно предположить:

- вероятность переизбрания действующих политиков;

- вероятные политические сценарии в условиях кризиса;

- последствия принятия тех или иных политических решений на национальном и международном уровне.

Управление политическими рисками.

Политическая статистика также играет ключевую роль в управлении политическими рисками. Анализ данных позволяет предвидеть потенциальные кризисы, политические нестабильности или угрозы, связанные с общественным недовольством или международной обстановкой. Статистический анализ помогает:

- определить вероятные источники политической напряженности;

- разработать стратегии минимизации рисков;

- оценить последствия политических решений и их влияние на внутреннюю и внешнюю стабильность.

Поддержка прозрачности и демократических процессов.

Статистические данные о политической активности граждан, результатах выборов и работе государственных институтов способствуют развитию демократии и укреплению доверия граждан к политической системе. Они помогают:

- оценить уровень прозрачности и честности избирательных процессов;

- контролировать выполнение обещаний политиков;

- сравнивать результаты политических реформ в разных странах и регионах.

Таким образом, политическая статистика является основой для принятия обоснованных решений в рамках прикладного политического анализа. Она обеспечивает точные и достоверные данные, которые необходимы для анализа политических процессов, разработки стратегий и прогнозов, а также оценки эффективности государственных программ и политических решений. Без статистики прикладной политический анализ теряет свою объективность и обоснованность, что может привести к ошибочным выводам и неправильным решениям в политической практике.

[70] Bogner A., Menz W. (2009) The Theory-Generating Expert Interview: Epistemological Interest, Forms of Knowledge, Interaction. In: Bogner A., Littig B., Menz W. (eds.) Interviewing Experts. – London : Palgrave Macmillan. – P. 43–80.

[71] Döringer S. (2021) ‘The Problem-Centred Expert Interview’: Combining Qualitative Interviewing Approaches for Investigating Implicit Expert Knowledge. International Journal of Social Research Methodology. – Vol. 24. – No 3. – P. 265–278.

[72] Denzin N. K. (1989) Interpretive Biography. Newbury Park, CA: Sage. https://doi.org/ 10.4135/9781412984584

[73] Van Audenhove L., Donders K. (2019) Talking to People III: Expert Interviews and Elite Interviews. In: Van den Bulck H., Puppis M., Donders K., Van Audenhove L. (ed.) The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research. Cham: Palgrave Macmillan. – P. 179–197.

[74] Bogner A., Menz W. (2009) The Theory-Generating Expert Interview: Epistemological Interest, Forms of Knowledge, Interaction. In: Bogner A., Littig B., Menz W. (eds.) Interviewing Experts. – London : Palgrave Macmillan. – P. 43–80.

[75] Döringer S. (2021) ‘The Problem-Centred Expert Interview’: Combining Qualitative Interviewing Approaches for Investigating Implicit Expert Knowledge. International Journal of Social Research Methodology. – Vol. 24. – No 3. – P. 265–278.