4 Особенности формирования семейных и детско-родительских отношений у воспитанников дома юношества и разработка программы «Семейный очаг»

4. 1 Теоретические основы семейных и детско-родительских отношений, сущность и своеобразие семейной системы

Одним из приоритетных условий равноправного вхождения Республики Казахстан в мировое сообщество является качественное образование через реформирование системы семейного воспитания, в том числе в вопросах подготовки воспитанников дома юношества не только в учебное время, но и во внеурочное время через дополнительные занятия для общей социализации и адаптации в условиях жесткой конкуренции.

В стратегии «Казахстан–2050» президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отметил: «Государство будет нести полную ответственность за адресную поддержку социально уязвимых слоев общества-пенсионеров, инвалидов, нетрудоспособных, больных детей и др. Необходимо постоянно совершенствовать систему социального и пенсионного обеспечения, всемерно защищать материнство и детство. Какой наша страна будет в будущем напрямую зависит от того, что мы сегодня воспитываем в наших детях».

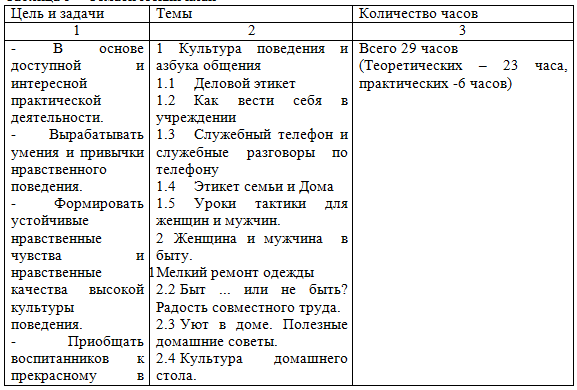

Способствовать достижению этой цели должна изменившаяся роль системы образования и воспитания, которая должна через формирование морально-этических качеств при создании семьи, изучение нравственно-половых проблем современного человека идти к созданию условий для осознания воспитанниками дома юношества того, что любить родину-долг и обязанность каждого человека. Ознакомление с нормами и правилами общения и социального взаимодействия, создание условий для применения знаний на практике, формирование культуры здорового образа жизни формирует целостную личность человека с твердыми убеждениями и демократическими взглядами.

В данный момент система психолого-педагогической поддержки и деятельности в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в формировании позитивного отношения к семье не соответствует требованиями общества. Это предопределило выбор темы исследования: «Особенности формирования семейных и детско-родительких отношений у воспитанников в условиях дома юношества».

Ситуация сиротства накладывает отпечаток на всю жизнь воспитанника, а потом и взрослого человека. Проблемы, имеющиеся в личностном и физическом развитии воспитанников, отсутствие в учреждениях полноценных условий для воспитания данной категории детей, порождают серьезные проблемы и в их социальном становлении.

Среди них – низкий уровень социальной и личностной активности; низкий уровень социальной компетентности; неумение принимать решения, брать на себя ответственность за свой выбор, за свою жизнь; смутное представление о своих способностях и возможностях и – как следствие – неадекватная самооценка; сниженный уровень учебной, познавательной мотивации и многие другие. Негативные тенденции развития личности воспитанников в старшей возрастной группе ярко проявляются в снижении профессиональной пригодности ко многим видам профессиональной деятельности, особенно интеллектуального характера и социального взаимодействия.

Под трудностью социализации специалисты понимают комплекс затруднений воспитанника при овладении той или иной социальной ролью. Родившись, ребенок сразу попадает в мир социальных отношений – мир отношений между людьми, в которой каждый играет множество ролей: семьянина, друга, соседа, политика, жителя города, деревни и т.д.

Осваивая эти роли, человек социализируется, становится личностью. Отсутствие нормальных для обычного ребенка контактов (семья, друзья, соседи и т.п.) приводит к тому, что образ роли создается на основе противоречивой информации, получаемой из различных источников. В связи с этим часто возникает иллюзорный «образ» социальной роли. Формируется ложное представление о своей социальной роли как сироты. Эта роль реализуется человеком в течение всей его жизни. В связи с трудностями социализации не решаются и задачи адаптации, автономизации и активизации личности.

Особую тревогу вызывают проблемы социальной адаптации и постинтернатного становления выпускников интернатных учреждений. Сегодня выпускник детского дома, испытывает при выходе из него глубочайший кризис, порожденный трудностями социализации, не подготовлен стать полноценным членом общества.

Представители данной социальной группы испытывают трудности в профессиональном самоопределении, в браке, в установлении профессиональных и дружеских отношений, значительная часть пополняет ряды правонарушителей. Социальная адаптация полагает успешное освоение воспитанниками социальных ролей в системе общественных отношений.

Семейное воспитание в условиях дома юношества – это одна из наиболее важных, актуальных и сложных проблем воспитательного процесса.

Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье формируются первые представления ребенка о той или иной социальной роли: отца, матери, друга, соседа и т.д.

Такие представления у детей-сирот, поступивших в детские дома в основном из дезадаптированных семей, существенно искажены. Эти дети воспитывались в домах ребенка, в детских домах, а те, которые поступили из семей, приобрели печальный опыт семейной жизни. Они создают свой, часто неверный, образ той или иной роли.

Для адекватного вхождения воспитанника учреждения интернатного типа в систему социальных отношений должна проводиться специальная педагогическая работа, обеспечивающая овладение ребенком комплексом социальных ролей, в том числе – работа по семейному воспитанию.

В доме юношества проживают воспитанники, которые попали сюда из разных ситуаций. Есть те, которые никогда не видели родителей. В этом случае влияние на них оказывают только окружающие люди: воспитатели, сверстники и т. д. У воспитанников, которые воспитывались в семье, но их родители умерли, сохраняются добрые отношения к семье, и опосредованно пример членов семьи, в которой они были, оказывает на них существенное влияние. Есть третья группа, родители которых живы. Это социальные сироты, на которых до сих пор оказывает влияние семья, хотя они и не живут с ней. Воспитанники понимают всю сложность жизни такой семьи, в которой обстановка, условия недопустимы для воспитания ребенка.

Но в то же время ощущение наличия родителей, стремление к ним в какой-то степени создают особые условия, при которых они ищут оправдание поведению своих родителей, ищут то, что дает им возможность сформировать искаженное впечатление об окружающих людях. Они стремятся побывать в семье, часто осознавая сложность этой ситуации: с одной стороны, пребывание в семье является для них тяжелым, а с другой стороны, они рады ощущению, что у них есть все-таки близкие люди.

Семья оказывает то влияние на ребенка, которое не заменит никакой детский дом, никакие педагоги, никакие специальные или искусственно создаваемые условия. В связи с этим необходим поиск таких педагогических средств, которые не компенсировали бы отсутствие семьи, а создали бы те условия, в которых воспитанник смог бы адекватно социально развиваться, несмотря на отсутствие семьи.

Для педагогов в государственных учреждениях особую трудность представляет работа, которая в какой-то степени обеспечивала бы усвоение социальной роли семьянина. При этом очень важно, чтобы не создавалось искаженное представление о семье. Не игра «В семью», не создание подобия семьи, а отношения заботы, сотрудничества, поддержки, взаимной ответственности должны становиться основными и обеспечивать формирование социальности воспитанника в этом учреждении.

Семья – важный социальный институт, в нем развертывается процесс социализации человека, и любые, даже не ярко выраженные, изменения этого института свидетельствуют об изменениях в других областях человеческой жизни, государства, общества.

Разработанность проблемы. В Республики Казахстан отсутствуют исследования, посвященные проблеме социально-психологических особенностей детско-родительских отношений как одного из основных механизмов функционирования семейных систем с учётом национально-психологической специфики и единого поликультурного пространства самой среды. В целом, имеются работы, в которых теоретически осмысливаются некоторые проявления семейных отношений (А. Еникеевой, М. Кабаковой, З. Каракуловой, А. Малаевой, И. Мацкевич, Т. Мастюгиной, В. Целуйко).

Социально-психологические особенности детско-родительских отношений в семейных системах казахов и русских проявляются посредством их национально-психологических особенностей, которые отражаются в содержании родительского и детского отношения:

- когнитивные социально-психологические особенности проявляются в интеллектуально-познавательных, национально-психологических особенностях, реализующиеся в своеобразных родительских установках, оценке ребёнка и себя как родителя на уровне когнитивного восприятия у родителей и восприятии родителей как целостности – у детей;

- эмоциональные социально-психологические особенности проявляются в эмоционально-волевых, национально-психологических особенностях – в родительских чувствах и любви к ребёнку, а также в любви к родителям со стороны ребёнка;

- поведенческие социально-психологические особенности в коммуникативно-поведенческих, национально-психологических особенностях – в своеобразии особенностей родительского воспитания и поведенческих особенностей у детей.

4.2 Описание детско-родительских отношений как механизма функционирования семейной системы

Изучение особенностей детско-родительских отношений в условиях дома юношества, воспитывающих выпускников интернатов и детских домов, разработка программы по семейному воспитанию «Семейный очаг» является одной из важнейших задач в воспитательном процессе.

Теоретической основой исследования стали концепции учёных, в которых раскрываются: научные представления о системе (Б. Г. Ананьев, У. Бакли, Л. Берталанфи, В. А. Ганзен, Б. Ф. Ломов, В. Миллер, К. К. Платонов, В. Н. Садовский и др.); психологические основания изучения семьи как системы (М. Боуэн, А. Я. Варга, Д. Джексон, С. Минухин, Д. Хейли, А. В. Черников и др.); понимание, структуры и механизма функционирования родительского и детского отношения (А. Адлер, Н. Аккерман, А. Болдуин, С. Броди, А. Я. Варга, Д. Виниккот, М. Земски, Р. В. Овчарова, А. С. Спиваковская, Г. Г. Филиппова, Э. Г. Эйдемиллер и др.); основные принципы и методы построения этнопсихологического исследования (В. С. Агеев, О. Х. Аймаганбетова, С. М. Джакупов, Л. М. Дробижева, Б. А. Душков, В. Г. Крысько, Г. У. Кцоева, А. П. Оконешникова, А .В. Сухарев и др.); социально-психологическая сущность нации и национальной психологии, подходы к их исследованию (Л. А. Байдельдинов, А. С. Баронин, Ю. В. Бромлей, В. М. Быдова, С. М. Джакупов, Н. Д. Джандильдин, М. С. Джунусов, Б. А. Душков, К. Б. Жарикбаев, Н. К. Каутский, В. Г. Крысько, Б. Ф. Поршнев, Т. Г. Стефаненко и др.); научные основы влияния культурно-исторических традиций и национальной психологии на семью и детско-родительские отношения (Х. А. Аргынбаев, Ж. О. Артыкбаев, А. С. Еникеева, М. Д. Джунусбаев, В. Н. Дружинин, Е. Г. Иващенко, М. П. Кабакова, З. Каракулова, А. Малаева, И. К. Мацкевич и др.).

Теоретическим обоснованием подхода является теория систем, разработанная математиком и кибернетиком Людвигом фон Берталанфи, в основе которой лежат два основных положения – холистический взгляд на мир (аристотелевское положение о том, что целое больше суммы своих частей для изучения системы недостаточно изучить ее части, необходимо составить представление о их взаимодействии) и взаимное влияние и взаимная обусловленность всех частей и процессов системы. Базовая идея системы заключается в том, что семья является социальной системой, то есть семья – это комплекс элементов и их свойств, которые находятся в динамических связях и отношениях друг с другом.

В системном подходе считается, что происходящее в семье часто не зависит от намерений и желаний членов семьи, потому что жизнь в семье регулируется свойствами семейной системы как таковой. То есть, намерения и поступки людей вторичны и подчиняются законам и правилам функционирования семейной системы.

Семья, как любая живая система, существует и развивается под действием двух основных законов: гомеостаза и развития. Оба эти закона существуют и действуют одновременно.

Закон гомеостаза гласит: всякая система стремится к постоянству, к стабильности. Для семьи это означает, что она в каждый данный момент времени своего существования стремится сохранить status quo. Нарушение этого статуса всегда болезненно для всех членов семьи, несмотря на то, что события могут быть и радостными, и долгожданными, например, рождение ребенка, распад мучительного брака и т.п. Закон постоянства обладает огромной силой. Как показали исследования Джея Хейли, благодаря стремлению не допустить ухода повзрослевшего ребенка из семьи и тем самым сохранить семейную структуру родители способны терпеть любое психопатологическое поведение подростка к полному изумлению всех посторонних. То есть, семейная система никуда не хочет двигаться и на уровне индивидуального сознания человека, члена семьи, перемены пугают больше, чем то, что есть. То есть закон гомеостаза требует от семьи в целом оставаться без перемен.

С другой стороны, жизнью семьи управляет закон развития, согласно которому каждая семья должна пройти свой жизненный цикл. Было замечено, что семья в своем развитии проходит определенные стадии, связанные с некоторыми неизбежными объективными обстоятельствами. Одним из таких обстоятельств является физическое время. Возраст членов семьи все время меняется и обязательно меняет семейную ситуацию. Как было показано Эриком Эриксоном, каждому возрастному периоду в жизни человека соответствуют определенные психологические потребности, которые человек стремится реализовать. Вместе с возрастом меняются и запросы к жизни вообще и к близким людям в частности. Это определяет стиль общения и соответственно саму семью. Рождение ребенка, смерть старого человека – все это существенно меняет структуру семьи и качество взаимодействия членов семьи друг с другом.

Таким образом, с одной стороны семья, как система, стремится сохранить свое состояние неизменным, с другой стороны, смена жизненных этапов ее развития все время требует от нее перестройки взаимодействия и перераспределения ролей. Если семейная система не может эффективно подстроиться под новые требования жизни, то в ее развитии наступает период напряженных отношений, конфликтов, то есть семья переживает кризис.

Семья аккумулирует в себе результаты проявления целостного комплекса явлений, основанного на системе отношений и стремящегося к развитию. Изучение семьи как единого целостного социально-психологического организма представляется возможным на основе системного подхода. В психологии семья как система впервые была проанализирована Д. Джексоном. Изучение семьи в контексте системного подхода было продолжено в работах М. Боуэна, С. Минухина, Р. Фишмана, Д. Хейли, Д. Фримена и др. Следует отметить, что взгляды являются в большей мере психотерапевтическими. В психологии семья как система анализируется в работах Э. Эйдемиллера, А. Варги, А. Черникова, И. Пригожина. При изучении семьи как открытой социально-психологической системы на основе анализа её философского осмысления (Общая теория систем Л. Берталан – фи), специфического психологического понимания (В. А. Ганзен, К. К. Платонов, Б. Ф. Ломов, У. Миллер, Р. Олпорт и др.) и моделей семейных систем Д. Джексона, М. Боуэна следует учитывать ряд аспектов:

1) целостность;

2) стремление к постоянству и развитию;

3) основанием системы выступают составляющие её элементы;

4) структурность;

5) взаимодействие между элементами внутри семейной системы и с другими социальными системами.

Олсон предложил исследовать семейное взаимодействие по двум параметрам: гибкости (наличия в семье механизмов, которые позволяют семье реагировать на внутренние и внешние изменения) и сплоченности (степени эмоциональной вовлеченности в жизнь семьи, которая характеризуется тем, что для человека является важнее – время внутри семьи или время вне партнерства).

Это значит, что семья рассматривается как целостная единица. Она состоит из частей, которые в неё входят. Объектами влияния семьи считаются не те элементы, из которых она состоит, а вся семья в целом. Теоретической основой системного взгляда на семью является общая теория систем. Он утверждал, что большинство объектов окружающего мира представляют собой целесообразно организованные системы – организмический взгляд на мир. Таким же образом, как системы, функционирует человек и также различные социальные образования, в том числе и семья.

Постулаты этой теории систем:

Целое больше, чем сумма составляющих его частей. Система описывается теми составными частями, из которых она состоит. Семья не состоит из мамы, папы и ребёнка. Все эти элементы присутствуют, но семья как система – нечто большее.

Все элементы и процессы, происходящие внутри семьи, взаимно влияют и взаимообусловливают друг друга. Соответственно изменения, которые происходят в отдельном элементе системы, могут вторично обусловливать изменения в других частях системы или в системе в целом. Влияя на ребёнка можно вызвать изменения во всех остальных участниках семьи.

С точки зрения теории системы семья представляет собой открытую систему. Закрытые системы – те, которые функционируют автономно. Открытые – которые для своей жизнедеятельности нуждаются в обмене с окружающей средой. Что-то нужно отдавать в окружающую среду и что-то из неё принимать. Чтобы семье выжить – она существует в социуме и она должна взаимодействовать с элементами социума. Если этого нет – системе начинает чего-то не хватать. Функции семьи могут нарушаться.

Кроме этого, семья является системой самоорганизующейся. Это значит, что семья как система является построенной по принципу целесообразности и всё поведение семьи является целесообразным. Источник преобразования находится внутри самой семьи. Если в семье есть цель, то она определяет всю жизнедеятельность семьи как системы.

Семья также является и первичной системой по отношению к каждому входящему в неё элементу. Это значит что закономерность, по которым существует семья, могут отличаться и не соответствовать тем закономерностям, по которым существуют её элементы – члены семьи. То, что происходит в семье часто не зависит от намерений людей, а регулируется свойствами системы как таковой. Родители хотят хорошего в воспитании детей, а по факту получается другое. Намерения и поступки людей в системе являются вторичными (семья первична) и подчиняются правилу функционирования систем. Семья первична и находится над элементами её составляющими.

Закон гомеостаза верен как по отношению к функциональным семьям, так и по отношению к дисфункциональным. Для дисфункциональных семей закон гомеостаза – вещь неприятная, потому что в дисфункциональной семье существует много трудного и мучительного, а закон гомеостаза пытается это тяжелое положение сделать стабильным, как бы закрепить состояние, в котором семья оказывается неспособной удовлетворить потребности друг друга в межличностном и духовном росте. При отсутствии толерантности, уважения друг к другу, честности, желания быть вместе, сходства интересов и ценностных ориентиров – закон гомеостаза работает против каждого члена семьи. На уровне индивидуального сознания закон гомеостаза присутствует в виде примерно таких мыслей и ощущений: перемены хуже, чем то, что есть, перемены пугают, они не нужны. В свернутом виде закон гомеостаза звучит так: система в целом должна быть без перемен.

Закон развития – любая открытая система стремится развиваться и пройти свой путь от 0 до завершения. Источник творческих сил заложен внутри семьи. На уровне семьи закон развития проявляется в том, что семья как система должна прожить свой жизненный цикл, который представляет собой последовательную смену основных событий или стадий.

Семейная система должна создаться и завершиться, так же как человек должен родиться и умереть. Непосредственными причинами, дающими семье возможность пройти этот жизненный цикл, являются некоторые обязательные для возникновения этой системы события, такие как брак, а также изменение физического возраста людей и соответственные изменения стадий психического развития.

Таким образом, любая семейная система стремится пройти свой жизненный цикл в соответствии с законом развития систем. В то же время каждая стадия жизненного цикла семьи стремится остановиться навсегда, никогда не меняться, согласно закону гомеостаза. (Варга А. Я.)

Семейные отношения – это результат социально-психологической самоорганизации индивидов, направленной на совместную жизнедеятельность, построенной на односторонних взглядах, обеспечивающий взаимосвязь между составляющими элементами и характеристиками семейной системы, что и формирует еёцелостность. Семейные отношения отражают систему социально-психологической принадлежности индивида к некоторому на индивидуальному семейному целому, охватывающему объективное время, личную жизнедеятельность членов семьи, её национальную культуру и традиции. Система семейных отношений образована совокупностью индивидуальных, супружеских, детских и детско-родительских отношений. Особое место в семейной системе занимают детско-родительские отношения, проявление специфики которых выступает одним из главных механизмов её функционирования.

Проблема детско-родительских отношений анализировалась в работах многих исследователей (А. С. Спиваковская, А. А. Бодалев, А. Я. Варга, А. И. Захаров, И. Дубровина, Р. В. Овчарова, 3. Матейчик, С. Броди, А. Болдуин, Н. Аккерман, Р. Снайдер, В. Сатир и др.), но чаще всего к ней обращались психологи-практики. Процесс рождения ребенка в семье преобразует фактически все характеристики семейной системы (время – динамику семьи, пространство – её структуру, энергию – функции и границы семьи) и отражает значимость детско-родительских отношений для всей семейной системы в целом. Детско-родительские отношения – это самостоятельная целостная составляющая в организации и функционировании семейной системы, содержанием которой будут выступать феномены родительства и детства. Это отношения между родителями и детьми во всём их многообразии.

Теория дифференциации: если есть дисфункция по вертикали (между поколениями), она обязательно воспроизведётся по горизонтали. Во многих семьях структура взаимоотношений нарушена так, что одни элементы систем находятся близко, а другие дальше. Тактика сближения и воссоздание супружеской коалиции.

Грегори Бейтсон – британо-американский антрополог, учёный, исследователь вопросов социализации, лингвистики, кибернетики предложил свою классификацию стадий развития:

а)1-стадия монады – добрачная стадия. Представлена индивидуальной жизнью каждого из людей, которые потом создадут семью. Молодой человек (девушка) взрослеет, реализует правилами родительской семьи;

б) 2-стадия – стадия диады. Пара начинает жить вместе и сталкивается с проблемами. Она должна договориться, по каким правилам будут строить свою систему. Закон развития будет реализовываться, если произойдёт распределение обязанностей.

Здесь важно помнить, что есть правила лёгкие – внешние правила жизни и трудные правила, которые относятся к плохо осознаваемым правилам или правилам, связанным с самооценкой. Пример ситуации, когда муж работает, а жена нет – вопрос – как ей будут доставаться финансы или когда жена сталкивается с правилами семьи мужа (отмечать дни рождения бурно по понятиям жены и противоположное по мужу).

Дистанция между двумя в диаде очень близкая.

3-я стадия – триады, когда появляется ребёнок. Это делает семейную структуру более устойчивой. С другой стороны триада отделяет супругов – дистанционирование, за счёт большего внимания к ребёнку. Говорят что появление ребёнка – это символический развод с мужем. Возникновение ребёнка изменяет функции, права и обязанности членов семьи. Нужно договориться о правилах новой жизни.

4-я стадия – квадрата, появление 2-го ребёнка. Новый член семьи выталкивает 1-го ребёнка. Синдром детронизации – младший свергает с трона старшего, лишая его полномочий единоличного обладания папой и мамой. Порождается сильная ревность, зависть и напряжение в семьях. Старший ребенок оказывается перед ситуацией, когда младшему всё, а ему ничего. Здесь надо вновь договориться кто кого воспитывает и о том, что старший должен быть не забыт, распределение сил и средств и прийти к новым договорам.

5-я стадия выхода детей во внешний мир. Она начинается, когда в семье появляется первоклассник. Это серьёзная стадия, т.к. происходит проверка семьи как системы на эффективность использованных правил воспитания. Закономерность: если в течение всего 1-го класса ребёнок попадая в школу, справляется с предъявляемыми требованиями, то это означает, что семья на данном этапе является функциональной. И наоборот, если в первом классе появляются проблемы, это говорит о дисфункциональности семьи. Важно помнить, что функциональность или дисфункциональность семьи не продолжается весь жизненный цикл. Она может быть функциональной на стадии диады и стать дисфункциональной на стадии триады.

Выход в школу оказывается проверкой для семей, которые живут по социальным правилам как все. Когда поведение ребёнка становится не стандартным, то он легко может превратиться в так называемый позор семьи. Обычно это связано с теми желаниями, которые оказались неисполненными у самих родителей. Ребёнком пытаются восполнить то, чего сами не могли иметь. Отношения в семье – отношения фрустрации. Благие побуждения не срабатывают.

6-я стадия взрослеющих детей подросткового возраста. Закон гомеостаза очень сильно расходится с законом развития. Семья пытается сохранить прежний статус, но сильными являются центробежные силы. Ребёнок ищет себя, становится взрослым, с другой стороны семья пытается сохранить его статус члена семьи. Возникает мораторий на идентичность, когда с помощью семьи ребёнок прекращает искать свою идентичность. Чтобы преодолеть эту стадию, важно изменить отношение к этому элементу. Семья – это функциональная модель. Семья, где есть подросток, должна отпускать его во внешний мир, но при этом оставаться для него надёжным тылом, где он может залечить свои раны, рассказать обо всём. Если в семье есть коалиция мамы и сына против папы, она его не отпустит из семьи и т.п., то создать семью как надёжный тыл не удастся.

Также кризис подростков сочетается с кризисом 30-летних или 40-летних. Все элементы системы переживают нормативный кризис. Это стадия множественного кризиса системы. Семья считается функциональной, если после её прохождения происходит сепарация ребёнка от семьи. Полная сепарация является функциональной и частичная, когда остаётся зависимость от семьи.

7-я стадия – пожилой диады – все дети вышли из семьи (синдром пустого гнезда).

8-я стадия – пожилой монады – после смерти одного из супругов.

Жизненный цикл семьи.

1) Первая стадия жизненного цикла – это родительская семья вместе со взрослыми детьми. Молодые люди не имеют возможности пережить опыт самостоятельной, независимой жизни. Всю свою жизнь молодой человек - элемент своей семейной системы, носитель ее норм и правил, ребенок своих родителей. Обычно у него нет ясного представления о том, что было достигнуто в его жизни лично им самим, ему трудно выработать чувство личной ответственности за свою судьбу. Он не может проверить на практике те правила жизни, стандарты и нормы, которые получил от родителей, и часто не может выработать свои правила. Self-made-man, то есть человек, сделавший себя сам, – явление редкое.

2) На второй стадии жизненного цикла семьи кто-то из молодых людей знакомится с будущим брачным партнером, женится и приводит его в дом своих родителей. Это существенная ломка правил родительской семьи. Задача очень сложная – создать маленькую семью внутри большой. Молодые люди должны договориться не только друг с другом о том, как они будут жить вместе, по каким правилам. Они еще должны договориться с родителями, вернее, передоговориться о том, как они будут ладить друг с другом. Патриархальные правила предлагают вариант такого договора: молодой супруг или супруга входит в большую семью на правах еще одного ребенка – сына или дочери. Родителей мужа или жены предлагается называть «мама» и «папа». Тогда молодые супруги как бы и не супруги, а вновь обретенные брат с сестрой. Не всякая молодая семья готова к такому сценарию отношений. Хорошо, если супруги не готовы к этому вместе, гораздо хуже, когда к этому не готов кто-то один. Тогда один член пары хочет быть мужем (женой) во-первых, а сыном (дочерью) во-вторых, у другого же супруга приоритеты обратные. Конфликт, возникающий в этом случае, всем известен и часто выглядит как ссора между свекровью и невесткой или между зятем и родителями жены. На самом же деле в основе его лежит конфликт ролевых приоритетов у супругов.

Новая подсистема, прежде всего, нуждается в сепарации, старая система, подчиняясь закону гомеостаза, хочет сохранить все, как было. Таким образом, создается парадоксальная ситуация: брак как бы есть и в то же время его как бы и нет. Ситуация мучительная для всех. Например, в одной семье мать мужа держала свои вещи в стенном шкафу той комнаты, где жил молодой человек еще с той поры, когда он был ребенком. Когда он женился, она не изменила своих привычек, да и новый шкаф некуда было ставить, да и денег на него не было. Мать заходила в комнату к молодоженам в любое время за своими вещами. Неудивительно, что молодые люди не смогли сохранить свой брак. Вторжение в жизнь молодых супругов совсем необязательно сопровождается конфликтными, плохими отношениями в семье. Одна нежная мать была очень рада женитьбе своего сына и ночью приходила в комнату к молодым, разумеется, без стука.

3) Третья стадия семейного цикла связана с рождением ребенка. Это также кризисный период для всей системы. Опять необходимо договариваться о том, кто что делает и кто за что отвечает. В семьях с размытыми границами подсистем и невнятной организацией нередко плохо определены семейные роли. Например, не ясно кто функциональная бабушка, а кто функциональная мама, то есть, кто фактически осуществляет заботу, уход, выращивание ребенка. Часто эти роли спутаны, и ребенок – скорее сын или дочь бабушки, а не матери. Собственные родители ребенку – скорее старшие брат и сестра. Мать и отец работают, а бабушка на пенсии. Она много времени проводит с ребенком, а при этом отношения матери и бабушки могут быть совсем не хорошими. Это обстоятельство не может не отражаться на ребенке. Нередко ребенок включается в борьбу с бабушкой. «В семьях без отца типичная структурная проблема на этой стадии является бабушка, которая постоянно объединяется с ребенком против матери. Если мать молода, бабушка часто относится к ней и к внучке так как если бы они были ее детьми одного возраста и ребенок оказывается вовлеченным в борьбу матери и бабушки через поколение. Такая структура особенно типична для бедных семей».

4) На четвертой стадии появляется второй ребенок в семье. Как и в западном аналоге, эта стадия достаточно мягкая, так как она повторяет во многом предыдущую стадию и ничего кардинально нового, кроме детской ревности, в семью не вносит.

5) На пятой стадии начинают активно стареть и болеть прародители. Семья опять переживает кризис. Старики становятся беспомощными и зависимыми от среднего поколения. Фактически они занимают позицию маленьких детей в семье, сталкиваясь, однако, чаще с досадой и раздражением, чем с любовью. Из стариков получаются нежеланные и нелюбимые дети, в то время как всем ходом предыдущей жизни они привыкли быть главными, принимать решения за всех, быть в курсе всех событий. Это стадия очередного пересмотра договора, мучительная для всех. «Этот факт уникален для человека и требует того, чтобы члены семьи адаптировались к экстраординарным изменениям в отношениях друг к другу. По мере изменения отношений в семье пересматриваются и собственно брачные отношения».

В культуре существует стереотип «хорошей дочери (сына)»: это тот, кто на старости лет поднесет своим родителям стакан воды. Старики, у которых нет близких, достойны сожаления, так как «некому подать им стакан воды». То есть в общественном сознании нет модели одинокой и самостоятельной жизни стариков. Считается недостойным позволить умереть своим старикам вне дома, поместить в дом для престарелых, во время болезни особой доблестью считается лечить старого человека дома, не отдавать в больницу.

Нередко этот период в жизни старших членов семьи совпадает с периодом полового созревания детей. Могут возникать коалиции стариков с подростками против среднего поколения; например, старики покрывают поздние отлучки и школьные неуспехи подростков.

В то же время у среднего поколения есть хорошая управа на подростков. Больные старики в доме требуют ухода и присмотра. Эту обязанность вполне можно передать подросткам, привязав их к дому, лишив вредной уличной компании, замедлив процесс построения их идентичности.

6) Шестая стадия повторяет первую. Старики умерли, и перед нами семья с взрослыми детьми.

Многие стадии жизненного цикла американской семьи присутствуют в жизненном цикле российской городской семьи, например, стадия ухаживания, заключения негласного (или отчасти гласного) брачного договора между двумя партнерами, рождения детей, этапы их психологического развития и пр. Но они присутствуют в измененном виде, в контексте большой трехпоколенной семьи. Основные особенности семьи заключаются в том, что семья, как правило, является не нуклеарной (семья, состоящая из супружеской четы с детьми или без детей или одного из родителей со своими детьми, не состоящими в браке), а трехпоколенной; материальная и моральная зависимость членов семьи друг от друга очень велика; границы семейной системы имеют некоторые особенности; как правило, они не адекватны требованиям оптимальной организации; часто все вышеуказанное приводит к явлению слитности, спутанности семейных ролей, невнятному разделению функций, необходимости все время договариваться и невозможности договориться надолго, замещению, когда каждый в семье может функционально быть каждым и одновременно никем.

Например, в семье, где бабушка воспитывает ребенка, она фактически является функциональной матерью своему внуку; муж и жена делят постель, связаны интимными отношениями, но могут быть при этом не связаны отношениями заботы и близости, потому что муж духовно и эмоционально ближе к своей матери. Он, прежде всего, заботиться о ее интересах. Функционально этот мужчина - муж своей матери и любовник своей жены. Семья живет в основном на деньги мужа, но семейный бюджет распределяет та же бабушка, так что функционально она – глава семьи; индивидуальность и суверенность практически отсутствуют. Молодое поколение гораздо теснее и жестче связано с предыдущим поколением, чем на Западе; традиционность, преемственность и одновременно конфликтность выражены очень явно. Каждый член семьи находится в ежедневном контакте с большим количеством близких людей. Он включен в разные непростые отношения, одновременно выполняет много социальных ролей, часто плохо стыкующихся друг с другом. Социальная грамотность, в определенном смысле изворотливость и одновременно диалогичность – это то, что ребенок усваивает очень рано. При такой семейной организации основным часто является вопрос о власти. Он решается в контексте любого общения: папа запрещает, а мама разрешает что-то ребенку; все это делается при ребенке и сообщение при этом такое: «Ребенок слушается меня, а не тебя, значит, я главнее» (Варга А. Я.).

Основой понимания причин, побуждающих людей объединяться в семейные группы, создавать устойчивые связи и взаимодействия, выступают потребности человека. Структура потребностей человека, согласно модели американского психолога А. Маслоу, делится:

1) физиологические и сексуальные потребности;

2) экзистенциальные потребности в безопасности своего существования;

3) социальные потребности в общении;

4) престижные потребности в признании;

5) духовные потребности в самореализации.

Используя объяснительные возможности представленной структуры потребностей, рассмотрим социальные функции семьи.

Начнем с репродуктивной функции семьи. Эта функция выполняет две задачи: общественную – биологическое воспроизводство населения, и индивидуальную – удовлетворение потребности в детях. В ее основе – удовлетворение физиологических и сексуальных потребностей, побуждающих людей противоположных полов объединиться в семейный союз. Противоположность полов, по мнению Э. Дюркгейма, – это не только базисное основание, на котором строиться брачный союз, но и основная причина нравственной близости в семье. По мощности воздействия на стабильность семейно-брачных отношений она сильнее даже того фактора, как кровное родство. «Мужчина и женщина страстно ищут друг друга именно потому, что они различаются». Э. Дюркгейм

Функция социализации личности, передачи культурного наследия новым поколениям. Потребности человека в детях, их воспитании и социализации придает смысл самой человеческой жизни. Совершенно очевидно, что приоритет семьи как основной формы социализации личности обусловлен естественно-биологическими причинами.

Следующая важнейшая функция семьи – экзистенциальная, функция социальной и эмоциональной защиты своих членов. Известно, что сущность любого явления особенно ярко проявляется в экстремальной ситуации. В минуту опасности большинство людей стремиться быть рядом со своими семьями. В ситуации, угрожающей жизни и здоровью, человек зовет на помощь самого родного и близкого человека – маму.

В семье человек ощущает ценность жизни, находит бескорыстную самоотдачу, готовность к самопожертвованию во имя жизни близких людей. сознание, что человек нужен и дорог кому-то, что его любят и что за него готовы отдать жизнь, порождает чувство защищенности и безопасности, поддерживает моральный дух и уверенность.

Экономическая и хозяйственно-бытовая функция семьи. Суть этой функции, с общественной точки зрения заключается в поддержании несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества; с индивидуальной – в получении материальных средств и хозяйственно-бытовых услуг одними членами семьи от других.

Социально-статусная функция связана с воспроизводством социальной структуры общества, так как передает определенный статус членам семьи.

Досуговая функция осуществляет организацию рационального досуга и осуществляет контроль в сфере досуга, кроме того, удовлетворяет определенные потребности индивида в проведении досуга.

Сексуальная функция семьи осуществляет сексуальный контроль и направлена на удовлетворение сексуальных потребностей супругов.

С течением времени происходят изменения в функциях семьи: одни утрачиваются, другие появляются в соответствии с новыми социальными условиями, но всех функций объединяет одно: выявить в каждом из членов семьи все самое лучшее, развить и отдать на общее благо.

Семья – это феномен, неизменно связанный с человеческими эмоциями, переживаниями, убеждениями и отношениями. Один из путей логического осмысления феномена семьи – поиск его структуры, неких постоянных составляющих, которые претерпевают изменения на протяжении исторического времени и жизненного цикла одной семьи. Структурными осями в феномене семьи, согласно С. И. Голоду, являются супружеские и детско-родительские отношения.

Успешная совместная жизнь супругов требует особых способностей от каждого его участника. Уже отмечалось, что любое взаимодействие в семье требует минимума каких-то общих представлений, минимума «согласия». В браке, как и в любой другой малой социальной группе, возникает принципиально новая форма поведения, которую можно назвать кооперативной. Эта совместная деятельность разнообразна, поэтому личность, которая включена в нее, должна иметь определенные способности, навыки, умения.

Способность к кооперации и сотрудничеству с другими людьми всегда предполагает понимание своей роли в совместной деятельности, принятие определенных обязательств и их выполнение. Важно, чтобы сотрудничество с другими людьми было наиболее эффективным, рациональным, продуктивным. Очень часто от этого зависят успехи и достижения.

Каждому хочется добиться максимального единства взглядов и эмоционального настроя с другими людьми. Обычно, когда говорят о способностях, то очень часто (если не всегда!) понимают их как способности профессиональные (музыкальные, художественные, технические и т.д. и т.п.). В данном же случае необходимо говорить о способностях особого рода, которые обнаруживаются в общении, взаимодействии, сотрудничестве с другими людьми.

Брачные партнеры, как правило, действуют на основе неписаных правил, которые не являются четкими. Часто супруги сами договариваются о взаимных обязанностях, о разделении труда в семье, о распределении семейного бюджета. Так постепенно складывается система взаимодействия и сотрудничества.

Естественно, что поступки мужа и жены определяются тем, как они понимают основные цели, задачи семейной жизни. Каждый из супругов вносит свой вклад в семейную кооперацию. Поведение мужа или жены организуется в ответ на те требования, которые предъявляет брачный партнер.

Совместная жизнь требует от каждого члена семьи постоянной оценки собственных поступков с точки зрения того, как их оценивают другие. Ожидаемые реакции заранее включаются в поведение другого брачного партнера. С годами супруги четко представляют, какова будет реакция другого партнера на те или иные поступки или действия.

Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка намного превышает другие воспитательные воздействия. По данным исследований, семья отражает и школу, и средства массовой информации, общественные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние литературы и искусства.

Семейные отношения – по существу «полигон» для примерки об отработки человеческих отношений с людьми разных возрастов, разного пола, разных характеров, с людьми разного уровня образования и разных специальностей. Именно семья дает универсальный опыт человеческого общения.

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании личности ребенка основную, долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д.

Современная семья представляет собой продукт социальной эволюции. Структура семьи с течением времени постепенно меняется в зависимости от социальных и культурных перемен. Современная семья представляет собой гораздо более свободную во всех отношениях группу, чем когда-либо в прошлом, обусловлено это социальными и экономическими преобразованиями. С точкой зрения Н. Аккермана: «Неверно, что семья представляет собой опору общества, скорее общество моделирует форму и функции семьи в целях ее максимальной эффективности».

Таким образом, семья не есть нечто статичное, наоборот, семья представляет собой живую, развивающуюся, постоянно меняющуюся гибкую систему, чутко реагирующую адаптационными изменениями на внешние и внутренние воздействия.

Главным в воспитании личности ребенка является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность.

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему в семье учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у родителей теория не расходится с практикой.

В выполнении воспитательной функции по отношению к детям главную роль играет супружеская пара - отец и мать. В связи с этим говорят о полной семье и неполной, когда отсутствует один из родителей. Стабильность семейной среды является важным фактором для эмоционального равновесия и психического здоровья ребенка. Распад семьи, вызванный разводом или раздельным проживанием родителей, всегда приносит глубокое потрясение и оставляет у ребенка прочную обиду, которую можно лишь смягчить. Это явление - существенная общественно-воспитательная проблема.

На детско-родительских отношениях сказывается тип семьи, позиция, которую занимают взрослые, стили отношений и та роль, которую они отводят ребенку в семье. Под влиянием типа родительских отношений формируется его личность.

Исследования Д. Б. Эльконина, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьева и других показали, что психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным контактом и особенностями сотрудничества с родителями.

Динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения родителей к ребенку имеют существенное значение для формирования его личности.

На всех этапах развития ребенка в семье на него оказывают постоянное воздействие различные факторы семейной среды, в том числе стиль семейного воспитания. Он может оказывать как оздоровляющее воздействие на воспитательную функцию семьи, так и дестабилизирующее воздействие, создавая различные проблемы для семьи, ее членов и окружения.

По данным исследования Д. В. Берко, воспитательные стили родителей оказывают влияние на формирование личности, которая просматривается на уровне черт, личной зрелости, семантической структуры обыденного сознания. Так, на уровне черт установлена значимая зависимость между воспитательными принципами обоих родителей и теми структурами личности, которые ответственны за уровень психологического здоровья, эмоциональное состояние, регуляцию поведения и социальную адаптацию. Девочки оказались более чувствительными к агрессивному стилю материнского руководства. На уровне черт это выражается в повышенном уровне агрессивности, создающем предпосылки для импульсивного поведения. На уровне обыденного сознания – в появлении противоречивой картины мира, когда образ матери представляется как «хороший», но отталкивающий. Роль отца оказалась решающей в принятии девушками ценностей самоактуализации, в принятии женской идентичности и инструментальных ценностей, позволяющих реализовать собственные цели, отстаивая собственные интересы. Директивный стиль отца оказывает наибольшее влияние на эффективное состояние девушек (повышение уровня депрессивности, лабильности эмоциональных состояний). Девушки, негативно оценивавшие воспитательные принципы обоих родителей обладают большей когнитивной сложностью, которая обеспечивает личности невротическую защиту. Негативное отношение отца ведет к формированию выраженных оборонительных реакций, воспитывая в девушках стремление к борьбе.

Прежде чем понять сущность влияния родительских отношений на ребенка, рассмотрим её значение в его жизни.

Семья как определённая социальная общность волновала умы философов, историков, социологов, педагогов, психологов во все времена. Но на сегодняшний день в современной науке так и нет единого определения понятия «семья», хотя попытки сделать это предпринимались великими мыслителями много веков назад (Аристотель, Гегель, Кант, Платон и другие).

В психологическом словаре для родителей находим следующее определение семьи:

«Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В браке и семье отношения обусловлены различием полов и половой потребностью, проявляются в форме нравственно-психологических отношений».

Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгина считают, что «семья – это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении (самоуважении) каждого её члена».

По мнению исследователей, занимающихся проблемами семьи (И. М. Балинский, А. И. Захаров, И. А. Сихорский и другие), семья может выступать в качестве положительного или отрицательного фактора в воспитании ребёнка.

Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей, не относится к ребёнку лучше, не любит его так и не заботится столько о нём. И вместе с тем, никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.

По мнению Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгина, «семейное воспитание» – это система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи и силами родителей и родственников.

Современная семья претерпевает значительные преобразования, обусловленные социально-экономическими и политическими изменениями общества и системы ценностей современного человека; направленностью на свои культурно-исторические, национальные и языковые истоки. В связи с этим получил общественное и научное признание тезис о важности взаимосвязи культуры и психологии людей, но правильное понимание этой взаимосвязи, её основных механизмов современным обществом окончательно не сформировано.

Семейная система – это открытая, сложноорганизованная, социально-психологическая и динамическая целостность, одновременно стремящаяся к сохранению своего постоянства и развитию, совершенствованию своих элементов. Она обладает взаимосвязанными и взаимообуславливающими временной, пространственной, энергетической и информационной характеристиками.

Семейная система – это группа людей, связанная общим местом проживания, совместным хозяйством, а главное – взаимоотношениями. То, что происходит в семье, часто не зависит от намерений и желаний людей, входящих в эту систему, потому что жизнь в семье регулируется свойствами системы как таковой

Система семейных отношений обуславливает социально-психологическое взаимодействие между всеми составляющими её элементами. Она образована совокупностью отношений между отдельными членами семьи (индивидуальные), супругами (супружеские), детьми (детские), родителями и детьми (детско-родительские).

Детско-родительские отношения являются одним из основных механизмов функционирования семейной системы. Это отношения между родителями и детьми, включающие многообразие их элементов. Ведущая и значимая роль в этой системе отношений принадлежит родительскому отношению. Родительское отношение есть социально-психологическое динамическое явление, имеющее собственный процесс формирования и развития (стадия рождения и воспитания детей), и обладающее трехкомпонентной структурой: когнитивный компонент – знания, представления о способах и формах взаимодействия с ребенком, реализующиеся преимущественно в родительских установках, восприятии и осознании ребенка и себя как родителя; эмоциональный фон родительского отношения, проявляющийся в родительских чувствах и любви; поведенческий – форма и способы взаимодействия с ребёнком, проявляющиеся в особенностях и стиле родительского воспитания.

Вторая сторона детско-родительских отношений – отношение ребёнка к родителям. Это степень его удовлетворенности или неудовлетворенности ребёнка в отношениях с родителями. Отношение ребёнка к родителям включает восприятие родителей как единого целого – «родительской четы» (когнитивный компонент), любовь к родителям (эмоциональный) и поведенческие проявления (поведенческий).

Первыми наставниками в жизни каждого человека являются родители. Поэтому родители должны помнить как важна их роль, роль матери и отца. Детско-родительские отношения обладают относительно самостоятельными характеристиками, которые делают семейное воспитание наиболее адекватной формой воспитания, особенно в раннем возрасте; формой наиболее отвечающей особенностям этого ответственного периода развития личности. Одна из особенностей детско-родительских отношений в том, что способ взаимодействия между сторонами предполагает непосредственный контакт индивидов. Именно в общении с взрослыми ребёнок приобретает навыки речи и мышления, предметных действий, овладевает основами человеческого опыта в различных областях жизни, познаёт и усваивает правила человеческого взаимоотношения, качества свойственные людям, их стремления и идеалы.

Родительское отношение – это педагогическая социальная установка по отношению к детям, включающая в себя рациональный, эмоциональный и поведенческий компонент. Содержание этих трех компонентов по-разному освещалось исследователями, однако в любой структуре они присутствуют в той или иной форме.

Для того чтобы воспитанники могли полностью развить и проявить свои способности, они должны расти в отзывчивом социальном окружении. Это становится особенно очевидным, если сравнить достижения детей, воспитывавшихся в нормальной семейной обстановке, с детьми, выросшими в интернатах, детских домах. Условия развития каждого воспитанника можно разместить на непрерывной шкале, начиная от наиболее оптимальных и заканчивая крайне неблагоприятными (такими, которые существуют, например, в интернатах, детских домах). Естественно, чем хуже условия, в которых растет воспитанник, тем больше отклоняется от нормы его развитие.

Люди, не испытавшие в детстве родительской и семейной любви, с возрастом становились несчастными. Не зря вдовство и сиротство издревле считалось большим и непоправимым горем. Обидеть сироту или вдову означало совершить один из самых смертных грехов. Вырастая и становясь на ноги, сироты делались обычными мирянами, но рана сиротства никогда не зарастала в сердце каждого из них.

И. С. Кон указывает, что значение семьи как первичной ячейки общества и важнейшего фактора социализации трудно преувеличить. Разговоры об отмирании семьи не учитывают трех важнейших обстоятельств. Во-первых, только непосредственная родительская ласка и забота могут обеспечить то эмоциональное тепло, в котором так нуждается ребенок, особенно впервые годы жизни. Во-вторых, семья представляет собой первичную группу, в которой осуществляется интимный контакт не только детей и родителей, но и детей различных возрастов между собой. В семье дети постепенно приобщаются к сложному миру взрослых. Автор указывает, что воспитанники даже самых лучших детдомов отстают в некоторых аспектах от детей того же возраста, воспитывающихся в семье. По мнению И. С. Кона, причина кроется в том, что они практически изолированы от откровенных разговоров взрослых и это затрудняет их ознакомление с некоторыми сторонами жизни: отношения между взрослыми на работе, цена денег и т. д. В-третьих, родительские чувства и забота о детях естественные человеческие чувства, обогащающие индивида как личность.

Но, к сожалению, не всегда семья выполняет необходимые функции, не всегда использует свои воспитательные возможности. Речь пойдет о детях, лишенных семьи – сиротах. Сиротство вызывается чрезвычайными для судьбы воспитанника обстоятельствами – смертью самых близких, без которых жизнь немыслима. Но есть еще одно сиротство, именуемое социальным, когда воспитанник остается одиноким из-за беды совсем другого толка: в силу родительской подлости, самого страшного предательства, жертвой которого становятся дети. Но в любом случае – умерли родители или бросили своего ребенка, он останется совершенно беззащитным.

Настает миг, когда дети остаются никому не нужными, кроме государства. Дома ребенка, детские дошкольные и школьные дома, школы – интернаты, детские дома для детей сирот и детей, лишившихся родительской опеки, – вот нравственно-педагогическая система, созданная страной для защиты малого человека от бедствий раннего одиночества. Такие учреждения пытаются создать условия, приближенные к нормальным семейным. Но, даже будучи там, положение остается плачевным, поскольку ребенок лишен своей настоящей семьи, и никакие материальные блага не заменят душевного общения и гармонии в отношениях между близкими. Только в настоящей и любящей семье ребенок может быть счастливым и максимально раскрыть свои способности. В детских же домах все трудности воспитания детей возложены на педагогов, которые просто не в состоянии уделять каждому ребенку должного внимания. Выпускники таких учреждений практически не подготовлены к самостоятельной жизни.

Поэтому вероятность создания своих собственных благополучных и полноценных семей у воспитанников мы считаем достаточно низкой.

Система семейного воспитания должна включать в себя: воспитание нравственной ценности семьи как оптимальной среды социализации и самовыражения личности; формирование личной психологической готовности к браку; воспитание культуры межличностных отношений; формирование культуры половых отношений; правильное понимание и выполнение супружеских обязанностей, установку на компромиссы, терпеливое и уважительное отношение друг к другу; ответственность и готовность строить брачно-семейные отношения новой персоналитарной семьи.

Настоящая работа обращена к этой проблеме посредством изучения современной молодежи дома юношества о своей будущей семье. Социальные представления – это способ осмысления, интерпретация человеком феноменов повседневной жизни. Семья – важный социальный институт, в нем развертывается процесс социализации человека, и любые, даже не ярко выраженные, изменения этого института свидетельствуют об изменениях в других областях человеческой жизни, государства, общества.

Под родительским отношением принято понимать «систему, или совокупность, родительского, эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения с ним».

Под понятием «отношение» в психологии понимается субъективная сторона отражения действительности, результат взаимодействия человека со средой. В социальных общностях (а к ним относятся и семья) у составляющих их людей представлены не отношения, а взаимоотношения.

Взаимоотношение – это взаимная позиция одной личности к другой, при этом отношения и взаимоотношения – это стороны общения. И если в отношении не обязательно присутствует обратный сигнал, то при взаимоотношении постоянно осуществляется обратная связь, причем разной модальности. Семья является важнейшей ценностью в жизни многих людей, живущих в современном обществе. Каждый член общества, помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние. Семья – это социальная группа, в которой есть субъект (родитель), с определенными характеристиками и объект влияния (ребенок), который так же наделен определенными свойствами. Между ними существуют взаимоотношения, взаимодействия, взаимовлияния. Для ребёнка семья является средой, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. Родители являются первой социальной средой развития ребенка, которая обеспечивает удовлетворение практически всех его потребностей, в том числе любви и привязанности, в безопасности и защите.

Семейные отношения, в которые непосредственно включён ребёнок – это детско-родительские отношения. Значимость этих отношений привлекает внимание специалистов различных школ и направлений, но научная психология и педагогика значительно отстаёт от практики. Ведущие отечественные теоретические подходы подчёркивают решающую роль отношений с близким взрослым для развития ребёнка, но сами эти отношения не являются предметом исследования, ни в деятельностном, ни в культурно-историческом подходе (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и др.). Наряду с этим, клиническими психологами (А. Я. Варга, А. С. Спиваковская, Э. Г. Эйдемиллер и др.) накоплен огромный опыт работы в сфере детско-родительских отношений.

Первыми наставниками в жизни каждого человека являются родители. Поэтому родители должны помнить как важна их роль, роль матери и отца. Детско-родительские отношения обладают относительно самостоятельными характеристиками, которые делают семейное воспитание наиболее адекватной формой воспитания, особенно в раннем возрасте; формой наиболее отвечающей особенностям этого ответственного периода развития личности. Одна из особенностей детско-родительских отношений в том, что способ взаимодействия между сторонами предполагает непосредственный контакт индивидов. Именно в общении с взрослыми ребёнок приобретает навыки речи и мышления, предметных действий, овладевает основами человеческого опыта в различных областях жизни, познаёт и усваивает правила человеческого взаимоотношения, качества свойственные людям, их стремления и идеалы.

Содержание понятия «детско-родительские отношения» в психолого-педагогической литературе однозначно не определено. Во-первых, оно представляется как подструктура семейных отношений, включающая в себя взаимосвязанные, но неравнозначные отношения: родителей к ребенку - родительское (материнское и отцовское) отношение; и отношение ребенка к родителям. Во-вторых, эти отношения понимают как взаимоотношение, взаимовлияние, активное взаимодействие родителя и ребенка, в котором ярко проявляются социально-психологические закономерности межличностных отношений (Н. И. Буянов, А. Я. Варга, А. И. Захаров, О. А. Карабанова, А. Г. Лидерс, И. М. Марковская, А. С. Спиваковская, Т. В. Якимова и др.). В зарубежной психологии специфика детско-родительских отношений традиционно исследуется в рамках психоаналитического (З. Фрейд, Э. Эриксон, Д. Винникот, Э. Берн и др.), бихевиористского (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура и др.) и гуманистического (Т. Гордон, К. Роджерс, Дж. Байярд, В. Сатир и др.) направлений.

Недостаточная разработанность понятий, отсутствие ясного понимания и четкой формулировки приводят к терминологическим разночтениям. Тем не менее, ясно, что детско-родительские отношения – один из видов человеческих отношений. Но эти отношения отличаются от всех других видов межличностных отношений и, в этом смысле, они достаточно специфичны. Е. О. Смирнова, раскрывая специфику детско-родительских отношений, считает, что, во-первых, они характеризуются сильной эмоциональной значимостью как для ребенка, так и для родителя. Во-вторых, имеет место амбивалентность в отношениях родителя и ребенка. Эта двойственность выражается, например, в том, с одной стороны, родитель должен позаботиться о ребенке, а с другой – научить его заботиться о себе самому.

На двойственность в детско-родительских отношениях указывает в своей эпигенетической концепции и Э. Эриксон, называя ее «двойственной интенцией», которая совмещает в себе чувственную заботу о нуждах ребенка с чувством полного личного доверия к нему, и лишь сам ребенок устанавливает необходимый баланс между требованиями родителей и своей инициативой. А. С. Спиваковская пишет о внутренней конфликтности детско-родительских отношений: взрослеющий ребенок стремится к отделению от родителей, которые всячески пытаются его удержать возле себя, при этом желая его развития и взросления. И наконец, существенная особенность детско-родительских отношений заключается в постоянном их изменении с возрастом ребенка и неизбежном отделении ребенка от родителей.

Детско-родительские отношения составляют важнейшую подсистему отношений семьи как целостной системы и могут рассматриваться как непрерывные, длительные и опосредованные возрастными особенностями ребёнка и родителя отношения. Детско-родительские отношения как важнейшая детерминанта психического развития и процесса социализации ребёнка могут быть определены следующими параметрами:

- характер эмоциональной связи: со стороны родителя – эмоциональное принятие ребёнка (родительская любовь), со стороны ребёнка – привязанность и эмоциональное отношение к родителю. Особенностью детско-родительских отношений по сравнению с другими видами межличностных отношений является их высокая значимость для обеих сторон;

- мотивы воспитания и родительства;

- степень вовлечённости родителя и ребёнка в детско-родительские отношения;

- удовлетворение потребностей ребёнка, забота и внимание к нему родителя;

- стиль общения и взаимодействия с ребёнком, особенности проявления родительского лидерства;

- способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций; поддержка автономии ребёнка;

- социальный контроль: требования и запреты, их содержание и количество; способ контроля; санкции (поощрения и подкрепления); родительский мониторинг;

- степень устойчивости и последовательности (противоречивости) и семейного воспитания.

Основываясь на работах исследователей (Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев), детско-родительские отношения можно определить как избирательную в эмоциональном и оценочном плане психологическую связь ребенка с каждым из родителей, выражающуюся в переживаниях, действиях, реакциях, связанную с возрастно-психологическими особенностями детей, культурными моделями поведения, собственной жизненной историей, и определяющую особенности восприятия ребенком родителей и способ общения с ними. То есть, детско-родительские отношения рассматриваются как субъективное осознание человеком любого возраста характера отношений со своими матерью и отцом.

Таким образом, анализ работ специалистов позволяет выявить следующие характеристики детско-родительских отношений: относительная непрерывность и длительность во времени; эмоциональная значимость для ребенка и родителей; амбивалентность в отношениях (баланс полярных позиций); изменяемость отношений в зависимости от возраста ребенка; потребность родителей в заботе о ребенке; принятие родителями на себя ответственности за ребёнка.

В психологии удилялось много внимания понятию детско-родительских отношений.

«Семья, являясь первичной социальной микросредой», – пишет в своих исследованиях В. Н. Дружинин, «в которой человек живет, как в коконе, первую четверть (если повезет) жизни», оказывает огромное влияние на развитие человека. Значение семьи в целом велико, и на личность ребенка и, соответственно, на его построение жизненного пути, оказывает большое влияние стиль его взаимоотношений с родителями. При рассмотрении детско-родительских отношений используется не только такое направление анализа как стиль, но и родительское отношение, родительские позиции и (или) установки, типы и модели семейного воспитания.

Родительское отношение (Спиваковская А. С.) – это реальная направленность, позволяющая описывать широкий фон отношений, в основе которых лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с детьми, а также позволяющая представить структуру в целом и изучить, каким образом те или иные, сознательные и бессознательные, мотивы структуры личности родителей выражаются, актуализируются в конкретных формах поведения и взаимопонимания с детьми.

Стиль семейного воспитания является своего рода реализацией личности, своеобразной характеристикой личности родителя. Одним из важнейших факторов, формирующих гармонически развитую личность ребенка, являются воспитательные позиции родителей, определяющие общий стиль воспитания. В описании типологии семейного воспитания принято изучение воспитательных родительских установок и позиций. В общем виде были сформулированы оптимальная и неоптимальная родительские позиции. Можно отметить, что оптимальная родительская позиция отвечает требованиям адекватности, гибкости, а так же прогностичности. Адекватность родительской позиции определяется, как умение родителей видеть и понимать индивидуальность своего ребенка, замечать происходящие в его душевном мире. Гибкость родительской позиции, можно рассматривать, как способность перестройки воздействия на ребенка по ходу условий жизни семьи. Гибкая родительская позиция, должна быть не только изменчивой, она должна быть предвосхищающей, прогностичной. Прогностичность родительской позиции означает, что не ребенок должен вести за собой родителей, а наоборот, стиль общения должен опережать появление новых психических и личностных качеств детей. Только на основе прогностической родительской позиции можно установить оптимальную дистанцию, можно выполнить требования независимости воспитания. В дисгармоничных семьях, там, где воспитание ребенка приобрело проблемный характер, довольно отчетливо выявляется изменение родительских позиций по одному или по всем трем выделенным показателям. Родительские позиции неадекватны, утрачивают гибкость, становятся повышенно устойчивыми, неизменчивыми и непрогностичными. Учитывая взаимозависимость отношений в семье, их описывают через те роли, которые выполняет ребенок. По мнению А. С. Спиваковской, роль ребенка можно четко выделить в дисгармоничной семье, где относятся друг к другу шаблонно, стереотипно. Роль определяется, как некий набор шаблонов поведения по отношению к ребенку в семье, как сочетание чувств, ожиданий, оценок, адресованных ребенку от взрослых членов семьи.

А. С. Спиваковская отмечает, что некоторые авторы пытались положить в основу описания типов воспитания степень выраженности эмоционального отношения родителей к своему ребенку. Представлены два крайних типа, а все остальные отличаются по степени выраженности эмоций.

1) Семьи, в которых отношения строятся на основе любви и принятия. Обобщенная формула родительского воспитания выражается утверждением: «Ребенок – центр моих интересов». В поведении родителей отмечаются нежность к детям, разнообразные занятия с ними, забота об их жизни и воспитании.

2) Семьи, в которых отношения строятся на неприятии и отторжении ребенка. Обобщенная формула родительского отношения формулируется так: «Ненавижу этого ребенка, не буду о нем заботиться, беспокоиться». В поведении родителей проявляется невнимательность к ребенку, жестокость и желание как можно меньше общаться с ним.

В исследованиях А. Т. Шмелева и Т. М. Афанасьева, внимание уделялось изучению степени свободы ребенка в семье, или тому, как родители регулируют его поведение. Ими были выделены два крайних типа – чрезмерная опека и излишняя требовательность:

1) Отношения по типу чрезмерной опеки характеризуются следующей родительской установкой: «Все сделаю для ребенка, полностью посвящу ему свою жизнь». В поведении родителей полное попустительство сочетается с чрезмерной опекой.

2) Отношение по типу излишней требовательности. Установка родителей может быть выражена утверждением: «Не хочу ребенка такого, какой есть». В воспитании усилена критика ребенка, отсутствуют похвалы, поощрения. Во многих исследованиях психологи, пытаясь описывать типы семейного воспитания, пришли к выводу, что более точной будет оценка воспитания не в одном, а одновременно в нескольких аспектах. Поведения родителя представляется в системе координат, одна из осей которых отражает эмоциональный аспект отношения к ребенку, а другая – поведенческий. Комбинации крайних значений дают четыре типа воспитания:

1) теплое ограничивающее воспитание, которое характеризуется эмоционально ярким отношением к ребенку с излишним контролем за его поведением;

2) теплое отношение к ребенку в сочетании с предоставлением ему самостоятельности и инициативы;

3) холодное разрешающее воспитание, при котором некоторая холодность к ребенку, недостаточность родительских чувств сочетаются с предоставлением ему достаточной свободы;

4) холодное ограничивающее воспитание, которое приводит к постоянной критике ребенка, к придиркам, а иногда и преследованию любого самостоятельного поступка.

Многие работы, посвященные детско-родительским отношениям, опираются на предложенную Д. Баумринд типологию стилей семейного воспитания, содержательно описывавшую три основных стиля: авторитарный, авторитетный, или демократический и попустительский.

Авторитарный стиль («автократический», «диктат», «доминирование») – все решения принимают родители, они ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои требования, сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, физическими наказаниями. При таком воспитании у детей формируется лишь механизм внешнего контроля, основанный на чувстве вины или страха перед наказанием, и как только угроза наказания извне исчезает, поведение может стать неуправляемым. При данном стиле семейного воспитания, отношения исключают душевную близость с детьми.

Демократический стиль – («авторитетный», «сотрудничество») – родители поощряют личную ответственность и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. Дети включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины.

Попустительский стиль («либеральный», «снисходительный», «гипоопека») – ребенок должным образом не направляется, практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей или не выполняет указаний родителей, для которых характерно неумение, неспособность или нежелание руководить детьми.

Позднее были выделены и другие стили семейного воспитания, такие как:

1) Хаотический стиль (непоследовательное руководство) – это отсутствие единого подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных, определенных, конкретных требований к ребенку или наблюдаются противоречия, разногласия в выборе воспитательных средств между родителями. При таком стиле воспитания не удовлетворяется одна из важных базовых потребностей личности – потребность в стабильности и упорядоченности окружающего мира, наличии четких ориентиров в поведении и оценках.

2) Опекающий стиль (гиперопека, концентрация внимания на ребенке) – стремление постоянно быть около ребенка, решать за него все возникающие проблемы. Родители бдительно следят за поведением ребенка, ограничивают его самостоятельность, тревожатся, что с ним может что-то произойти. Несмотря на внешнюю заботу, опекающий стиль воспитания приводит, с одной стороны, к чрезмерному преувеличению собственной значимости у ребенка, с другой – к формированию у него тревожности, беспомощности, запаздыванию социальной зрелости. Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова и Е. В. Зырянова приводят описанные разными исследователями стили семейного воспитания: варианты названий одного и того же или очень близких стилей воспитания.

1) Демократический (разумная любовь; принимающее – авторитарный; ценностное отношение с высокой рефлексией). При данном стиле семейного воспитания, эмоциональная близость с ребенком проявляется, как принятие, тепло и любовь. Требования к ребенку справедливые, с обоснованием запретов. Контроль осуществляется на основе заботы. Модель общения с ребенком – личностно-ориентированная. Тип личностного развития ребенка оптимальный (чувство собственного достоинства и ответственности; самостоятельность и дисциплина, полноценное общение);

2) Авторитарный (автократический; диктат), эмоциональная близость с ребенком чаще отсутствует, хотя и не исключается. Требования к ребенку жесткие, без объяснения причин. Контроль жесткий, некорректный, наказания. Модель общения с ребенком – дисциплинарная, постоянные окрики и угрозы. Тип личностного развития ребенка, при авторитарном стиле семейного воспитания, пассивный (отсутствие инициативы, зависимость, низкая самооценка), агрессивный (ребенок превращается в терана, подобно родителю), лицемерный.

3) Гиперопека (гиперпротекция, доминирующая гиперопека; «жизнь за ребенка») – проявляется излишняя забота за ребенком. Требования к нему отсутствуют при многочисленных запретах и ограничениях. Контроль за ребенком тотальный, порой чрезмерный. Родители стремятся к тесному эмоциональному контакту. Ребенок вырастает несамостоятельным, зависит от родителей, эгоцентричен, усиливаются астенические черты.

4) Гиперопека (потворствующая гиперопека; «кумир семьи») – при рассматриваемом стиле семейного воспитания, наблюдается обожание и любование ребенком. Какие-либо требования отсутствуют, контроль за ребенком слабый, вседозволенность. Модель общения – «жертвоприношение» (максимальное удовлетворение потребностей и прихотей ребенка).

5) Повышенная моральная ответственность (гиперсоциализация) – высокие требования к ребенку сочетаются с пониженным вниманием. Родители чрезмерно озабоченны будущим ребенка, его социальным статусом, учебными успехами. При таком стиле семейного воспитания, ребенок вырастает тревожным и мнительным.

6) Анархический (потворствующий; либерально – попустительский) – требования к ребенку отсутствуют или очень слабые, контроль отсутствует, модель общения с ним «заискивающая» (некретиччное отношение). Ребенок вырастает эгоистичным, приспособленцем.

7) Гипопротекция (безнадзорность; мирное сосуществование) – проявляется безразличие к ребенку, отсутствие к нему тепла. Требования и контроль за ребенком отсутствуют. Родители не вмешиваются в жизнь ребенка. Он вырастает непредсказуемым, гипертимным, асоциотивным.

8) Эмоциональное отвержение (отчужденный; «золушка»; «маленький неудачник») – эмоциональная близость с ребенком отсутствует. Наблюдаются высокие требования к ребенку. Наказания жестокие, строгие. Родители не контактируют с ребенком, он вырастает мечтательным, жестоким. У ребенка возникают трудности в общении; невротические расстройства.

9) Жестокое обращение (агрессивный) – требования к ребенку отсутствуют, контроль жесткий, лишение удовольствий, унижения, побои. Модель общения с ребенком, враждебная. Он вырастает эгоистичным, жестоким.

«В реальной жизни, – замечает В. С. Мухина, – все еще более сложно, чем в любой классификации. По ее мнению, в семье могут быть представлены одновременно несколько стилей отношения к ребенку». Исследование влияния различных стилей руководства на развитие личности детей и формирование детско-родительских отношений показали, что наиболее благоприятное воздействие на воспитательный процесс оказывает демократический и авторитетный стиль взаимодействия, в то время как остальные стили приводят к нарушениям личностного развития и дисгармонии межличностных отношений родителей и детей. Мы рассмотрели некоторые подходы к классификации детско-родительских отношений. Их анализ показал, что в основе выделения типов отношений лежит позиция родителей, особенности их установок, ценностей, целей.

Таким образом, детско-родительские отношения составляют важнейшую подсистему отношений семьи как целостной системы и могут рассматриваться как непрерывные, длительные и опосредованные возрастными особенностями ребенка и родителя отношения.

Существуют разные теоретические подходы к пониманию роли и содержания детско-родительских отношений, сформулированных разными зарубежными психологическими школами.

В классическом психоанализе 3. Фрейда отношения между ребенком и родителем рассматривались в качестве главного фактора детского развития. Согласно З. Фрейду, мать выступает для ребенка, с одной стороны, как первый и самый важный источник удовольствия, как первый объект либидо, а с другой как первый законодатель и «контролер». З. Фрейд придавал значение отделению ребенка от родителей, утверждая, что отход ребенка от родителей должен быть неизбежным для его социального благополучия. Негативный детский опыт, чрезмерное, недостаточное или неадекватное удовлетворение потребностей и предъявление требований на ранних стадиях психосексуального развития приводит, по мнению 3. Фрейда, к явно выраженным своеобразным отклонениям в личностном развитии (инфантилизму, эгоцентричности, повышенной агрессивности).